深刻な人手不足に悩む職場に貴重な労働力を提供している外国人労働者。

でも、彼らを雇うことには何かデメリットがあるのではないかと不安を感じる人もいるでしょう。

もしデメリットがあるとしたら、それはどのようなことでしょうか。

それらのデメリットはどうやって解消したらいいのでしょうか。

外国人労働者は隣人、でもデメリットがあるとしたら?

外国人労働者は私たちの隣人です。

ある人は単身で、ある人は家庭をもち、子どもを抱えて、私たちと同じように働き、納税し、日本社会を生きています。

でも、彼らと職場をともにしたことがある人はそう多くはないかもしれません。

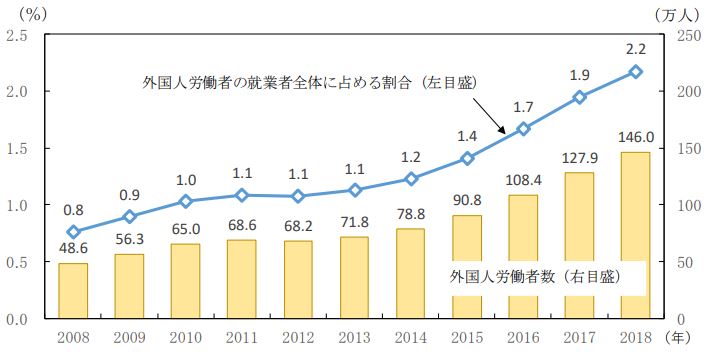

下の図をご覧ください。

図1 外国人労働者数と就業者全体に占める割合の推移

出典:内閣府HP(2019)政策統括官(経済財政分析担当) 「政策課題分析シリ-ズ18 企業の外国人雇用に関する分析 ―取組と課題について― 」:「要旨1」

https://www5.cao.go.jp/keizai3/2019/09seisakukadai18-6.pdf

この図は、外国人労働者数と就業者全体に占める割合の推移を表しています。

外国人労働者数は2008年から2018年までの11年間で約3倍に増加しているものの、日本の就業者全体に占める割合は、2018年時点で 2.2%にすぎませんでした。

現在は、さまざまな職場で外国人を見かける機会が増えた一方、彼らとともに働いたことがある日本人は案外少ないかもしれない状況なのです。

外国人労働者の雇用にデメリットがあるのなら、こうした状況にある今、それらを明確にし解消法を考えておくことには意味があるといえるでしょう。

外国人労働者を雇うことにデメリットがあるとしたら、それはどのようなことでしょうか。

その答えは、「日本人労働者」との対比から導き出されるはずです。

だとすると、日本人とは異なる点、たとえば言葉やコミュニケーション・文化・習慣などの違いでしょうか。

では、それらのデメリットは、実際に、どのような形であらわれるのでしょうか。

工場長を怒らせてしまった?

「Gさん、元気がありませんね。どうかしたの? 」

「ちょっと心配・・・」

日本語ボランティア教室で出会ったGさんは、日本在住歴5年。

製造業でライン作業をしています。

Gさんはぽつりぽつりと話し始めました。

職場でのできごとです。

お昼休み、Gさんは国の家族に電話をかけようとしていました。

国とは時差があり、夜勤もあるGさんが話せる時間帯は限られています。

スマホを手に取ったその瞬間、

「Gさん、ちょっといいかな? 」

声を掛けたのは工場長でした。

手にはシフト表を持っています。

「ごめんなさい。よくない。後で、すぐ行ってあげます! 」

Gさんがそう答えたのは、電話する時間を家族と約束していたからです。

その頃、母国にいる母親の体調がすぐれず、Gさんは心配していました。

10数分後、電話を終えたGさんは工場長のもとに駆けつけました。

「さっき、ごめんなさい。家族と話した。何ですか。シフト? 」

ところが、工場長は、

「もう、いいよ」

と言ったきり、席を外して、どこかに行ってしまったというのです。

そのときの不機嫌そうな顔が、Gさんを不安にさせていました。

障壁を乗り越えるために必要な信頼関係とは

どうしてこのようなすれ違いが生じてしまったのでしょうか。

Gさんにも、そしておそらく工場長にも悪意など全くなかったのに。

その原因は複合的です。

文化、言葉、コミュニケーション、それぞれのレベルで誤解が生じたのでしょう。

まず、文化の問題です。

お昼休みは勤務時間でしょうか。

勤務時間であろうとなかろうと、工場長が声をかけてきたら、それに応じるのが日本の文化かもしれません。

でも、Gさんの文化では、お昼休みは純粋な自由時間です。

しかも、家族思いであることは、なによりの美徳。

そして、家族に電話することは、「先約」でした。

自由時間に約束どおり家族に電話し母親のことを相談することが工場長の機嫌を損ねようとは、Gさんにとっては全くの想定外だったのです。

次に言葉とコミュニケーションの問題です。

Gさんの日本語は、たどたどしく、必要最低限の日常会話がなんとか成立する程度です。

「ちょっと、いいかな? 」の意味はわかりましたが、それを単純な質問だと思い、その言語外の意味を推し量ることはできませんでした。

また、「~てあげます」は相手を尊重する言葉だと思いこんでいて、それが目上の人に失礼になるとは思ってもみなかったのです。

でも、こうしたことは、もしかしたら乗り越えられる障壁であったかもしれません。

もし、「2人の間に信頼関係があったなら」、です。

信頼関係があれば、もし相手の言動に違和感を覚えても、そこに悪意はないと解釈するでしょう。

そうした信頼関係を構築するためには、接触場面を重ねることが必要です。

筆者は、製造業が盛んな地方都市で仕事をしていたとき、ある企業の課長さんから、このような話を聞いたことがあります。

その企業でライン作業をしている外国人労働者は、日本に長く暮らしていながら、日本語はなかなか上達しない人が多い。

それなのに、製造ラインの隣り同士で作業をしている別国籍の外国人の母語はたちまち習得して仲良くなる。

笑い話のような話ですが、実話です。

ライン作業では原則的に日本語は必要ありません。

でも、同じ企業の社員でありながら、日本人と外国人が社内で「住み分け」をしている状況では、職場の一体感は得られず社員のモチベーションにも影響します。

そこでこの企業は、ある取り組みをはじめました。

日本人社員と外国人社員の交流の場をつくる

その企業の取り組みは、次のようなものでした。

社員食堂の一角を利用して、仕事明けの日本人社員と外国人社員がお茶を飲みながら、日本語で交流する場を作ったのです。

「だからといって、彼らの日本語がすぐに上達した、というわけじゃなかったんですけどね。日本人社員は日本語の先生ってわけじゃありませんし」

「はあ・・・。でも、なにかいいことがあったんでしょうか」

「挨拶が増えたんですよ。それはもう目に見えて。朝晩の挨拶だけじゃなくて、「おつかれさま!」とか、「お先に失礼します!」とかね。顔見知りが増えたからでしょうね」

「そうなんですね」

「それで、職場の雰囲気が劇的によくなりました」

「それは、よかったですね」

「ええ、それだけでも良かったことですが、なかには休みの日に、家族ぐるみでサッカーやバーベキューをする社員も出てきましてね」

このように、接触場面の増加はコミュニケーションの機会を増やし、そのことによって人間関係の構築を促します。それが、文化や言葉の違いという「デメリット」を解消するのに役立つのです。

英語は世界の共通語?

ここでは、言葉の違いというデメリットを解消する別の方法について考えてみたいと思います。

先ほどのエピソードに登場したGさんと筆者には共通語がありません。

さまざまな外国人労働者と直に接すれば、「英語は世界の共通語」というコンセプトが万能ではないことに、すぐに気づくでしょう。

現在、日本で働いている外国人は、国籍も在留資格も多様です(表1)

表1 日本で就労している外国人の国籍と在留資格

出典:厚生労働省HP(2019)職業安定局 外国人雇用対策課 調査官 山本浩司「外国人労働者を巡る最近の動向と施策について」 p.7

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/ryugakusei/pdf/report_20190228/5.pdf

たとえば、ベトナムは「技能実習」が45.1%、次いで「資格外活動(留学生等)」が39.4%です。一方、インドネシアは「技能実習」が60.0%、ネパールは「資格外活動(留学生等)」が79.5%という状況です *1 p7。

このように、「外国人労働者」とひとくくりに呼ばれていても、そのバックグラウンドはさまざまです。

そのため、母語も共通語として機能する言語も一様ではありません。ときには同じ国籍であってもそれらが異なることさえあります。

したがって、個人的に彼らの言語に対応するには限界があるのです。

では、筆者はどうやってGさんと話したのでしょうか。

多言語音声翻訳アプリの活用

このようなとき威力を発揮するのが、今後を見据え国策として推奨されている、ある「多言語音声翻訳アプリ」です。

このアプリの特徴は、以下の5点です *2。

■ 話しかけたことを翻訳してくれる。

■ 使い方がわかりやすい。

■ 翻訳結果が正しいかわかる。

■ 世界31言語に対応!

■ 無料アプリ

テキストを打ち込む必要はありません。母語で話せば、同じ意味の外国語が音声で返ってきます。

しかも、多言語対応で、たとえば、先ほどの図1に掲載されているすべての国の言語が使えます。

双方がスマホを持ってこのアプリを使えば、簡単に会話が成立するのです。

翻訳内容が使用者の母語で表示されるので、その翻訳が正しいかどうかも把握できます。

筆者は、日本語初歩レベルの外国人とコミュニケーションをとる際、日本語での説明が難しく、共通語もないときには、このアプリを使い、重宝しています。

そんなときに、試してみてはいかがでしょうか。

「やさしい日本語」の実践

「やさしい日本語」という言葉を耳にされたことがあるでしょうか。

「やさしい日本語」とは、日本人(成人)が一般に使う日本語より簡単で、外国人にも理解しやすい日本語のことです。

1995年1月、日本は阪神・淡路大震災という大災害を経験しました。

この災害では、日本人だけでなく、多くの外国人も被害を受けました。

その中には、日本語も英語も十分に理解できなかったために、必要な情報が得られなかった人たちもいました。

そうした教訓を生かし、日本在住の外国人が災害発生時に適切な行動をとり、身の安全が守れるようにと考え出されたのが「やさしい日本語」です。

「やさしい日本語」は、その後、災害時に限らず、地域でさまざまな国籍の外国人と日本人がコミュニケーションを図る際にも活用されています。

では、「やさしい日本語」はどうやって作り出したらいいのでしょうか。

ポイントは、難しい言葉や表現を使わないこと、単純な文構造にすること、文を短くすることです。

筆者は、以前、「やさしい日本語」に関するワークショップを開催したことがあります *5。

その試みでは、まず、日本人と外国人におしゃべりをしてもらい、その際に難しかった語句や表現を、日本語初級レベルの外国人参加者にピックアップしてもらいました。

そのとき挙がったのは、漢語、外来語、オノマトペ(擬音語・擬態語:「スース―」、「ビクビク」、「ドキッ」など)、比喩的表現、敬語、受身などでした *3:p.12。

こうした言葉や表現は難しいので、できるだけ使わないように気をつけるといいでしょう。

本格的に取り組む人のために、「やさしい日本語」を生成するためのミニマムな日本語文法リストなどもインターネット上で公開されています *4:pp.259-260 。

ただし、「やさしい日本語」は固定的なものではありません。

相手の日本語力に合わせて、相手にわかるように、その都度、調整しつつコミュニケーションを図る―そうしたプロセスで出現する、一回的なものです。

そうやって、日本人と外国人が協力し合い、「わかり合える日本語」を成立させていくのです。

たとえば、新入スタッフに何か仕事をしてもらうとき、こんなふうに言うことがあるでしょう。

「この職場では、新入社員がこの仕事をすることになっていますので、よろしくお願いします」

上のような表現を「やさしい日本語」にするとしたら、どうなるでしょうか。

答えはひとつではないはずです。

相手がどういう人で、どうしたら日本語が通じるか、それは相手次第でしょう。

場合によっては、以下のような表現が適切なことだってあるかもしれません。

「〇〇さん、これをやってください」

では、次のような表現はどう言い換えたらいいでしょうか。

「もし、時間に余裕があったら、これもやっておいてくださいね」

この表現も、相手によっては、こんなふうになるかもしれませんね。

「これもお願いします」

そして、できるかどうか、様子をみるのです。

少し極端な例かもしれませんが、まずは、伝えたいことにポイントを絞ることが大切です。

「やさしい日本語」の効用

では、「やさしい日本語」には、コミュニケーションを成立させるほかに、どのような効用があるでしょうか。

まず、外国人労働者の日本語能力が向上することが挙げられます。

先ほどの2つめのエピソード―製造ラインで隣り同士になった外国人の話を思い出してください。

接触場面が多く、コミュニケーションが必要なとき、言語はサバイバル的に習得されていきます。

また、こうした活動を通して、日本人のコミュニケーション能力が高まることも期待できます。

「やさしい日本語」での会話を成立させるためには、相手の立場に立って、どのような表現なら通じるか考える必要があります。

そうした機会を重ねることによって、相手に配慮する姿勢や、何をどう伝えたらいいのかという思考形態が鍛えられます。

そのような経験は、相手が外国人の場合だけに限らず、日本人同士のコミュニケーションにおいても有益な能力を助長すると考えていいでしょう。

デメリットはメリットになる!

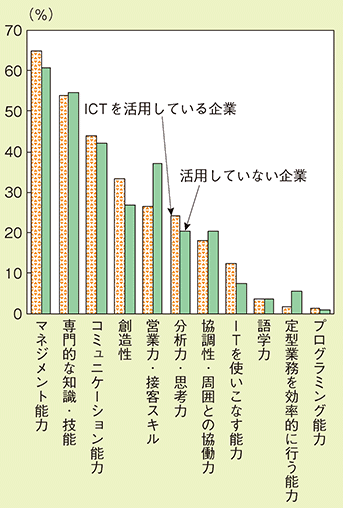

以下の図2は、今後、企業が重視する能力を表しています。

図2 企業が今後、重視する能力

出典:内閣府HP(2018)「平成30年度 年次経済財政報告 第2章:第2-2-1図」

https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je18/h06_hz020201.html

企業が重視する能力の3位は、「コミュニケーション能力」、7位は「協調性、周囲との協働性」です。

これらは、どのような職場においても大切な能力だといえます。

これまでみてきたように、職場をともにする外国人労働者との協働は、そのデメリットを解消するプロセスで、外国人労働者と日本人労働者双方のポテンシャルを高め、仕事に必要なリテラシーを向上させることにつながります。

デメリットを明確にして、その解消法を考える。

そのうえで彼らを迎え入れるのは、お互いの能力を高め合う、豊かな職場を実現させるチャンスではないでしょうか。

*1

引用および参考)厚生労働省HP(2019)職業安定局 外国人雇用対策課 調査官 山本浩司「外国人労働者を巡る最近の動向と施策について」 p.7

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jetro/activities/support/ryugakusei/pdf/report_20190228/5.pdf

*2

引用)国立研究開発法人 情報通信研究機構HP「多言語音声翻訳アプリ :特徴」

https://voicetra.nict.go.jp/feature.html

*3

参考)南山大学HP(2015)横内美保子「対話型活動を活用した『やさしいにほんご講座』 ―外国人とともに目指す『やさしい日本語』―」(『南山大学国際教育センター紀要』 第15号、南山大学国際教育センター) p.12

http://office.nanzan-u.ac.jp/ncia/about-cia/item/pdf_15/kenkyu_01.pdf

*4

参考)一橋大学機関ジポリトリ(2011)庵功「日本語教育文法からみた『やさしい日本語』の構想:初級シラバスの再検討」 pp.259-260

https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/23116/1/0101206101.pdf

<横内美保子(よこうち みほこ)>

博士(文学)。元大学教授。大学における「ビジネス・ジャパニーズ」クラス、厚生労働省「外国人就労・定着支援研修」、文化庁「『生活者としての外国人』のための日本語教育事業」、セイコーエプソンにおける外国人社員研修、ボランティア日本語教室での活動などを通じ、外国人労働者への支援に取り組む。

マイナビバイト掲載のご依頼や採用に関するお悩み、お気軽にご連絡ください!

「マイナビバイトの掲載料金が知りたい」「掲載の流れを知りたい」とお考えの採用担当者様は、ぜひ以下よりお問い合わせください。

マイナビバイトでは、求人掲載をお考えの方だけでなく、アルバイト・パート採用に関するお悩みをお持ちの方からのご相談も歓迎しております。私たちは、応募から採用・定着までをしっかり伴走し、貴社の課題解決に寄り添います。

マイナビバイトに問い合わせる(無料)

電話番号:0120-887-515(受付時間 9:30~18:00)

さらに、料金表・サービスの概要・掲載プラン・機能紹介などを詳しくまとめたサービス資料もご用意しています。

「まずは資料を見てみたい」という方は、下記リンクから無料でダウンロードいただけます。

マイナビバイトは、貴社の採用活動を全力でサポートいたします。ぜひこの機会にお問い合わせください。