副業・兼業を希望する人は増加傾向にあります。

やりたい仕事がある、収入を得たい、本業以外で自分の活躍できる場所を広げたい、と理由は様々です。仕事のできる人が副業時間で自社の仕事を手伝ってくれる、というのはありがたいことです。しかし副業者や兼業者をアルバイトとして雇い入れるとき、経営者は様々なことに注意しなければなりません。

特に労働時間や健康管理については、知っておかなければならないことがいくつかあります。

目次

「副業可能」は魅力的

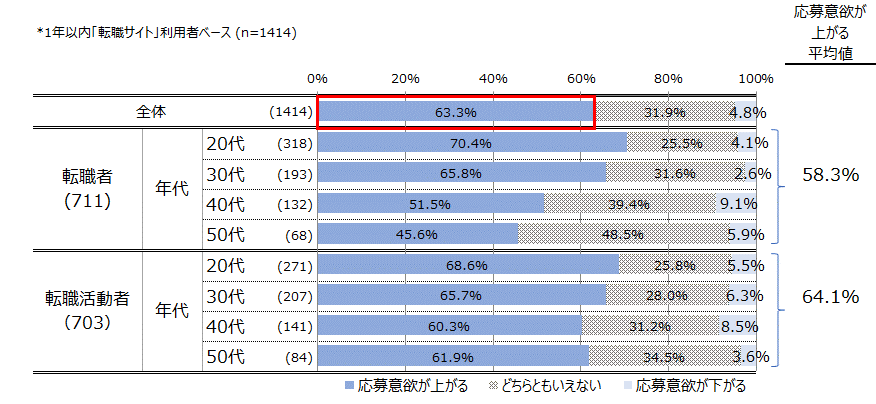

副業への関心は高まりつつあります。マイナビが転職者を対象に行った調査でも、6~7割の人が求人情報に「副業可能」という言葉があると志望度が上がる、と答えています(図1)。

図1 転職サイトに掲載の「副業可能」という言葉の印象

(出所:「転職活動における行動特性調査(2020年)」マイナビ株式会社)

https://www.mynavi.jp/news/2020/08/post_24229.html

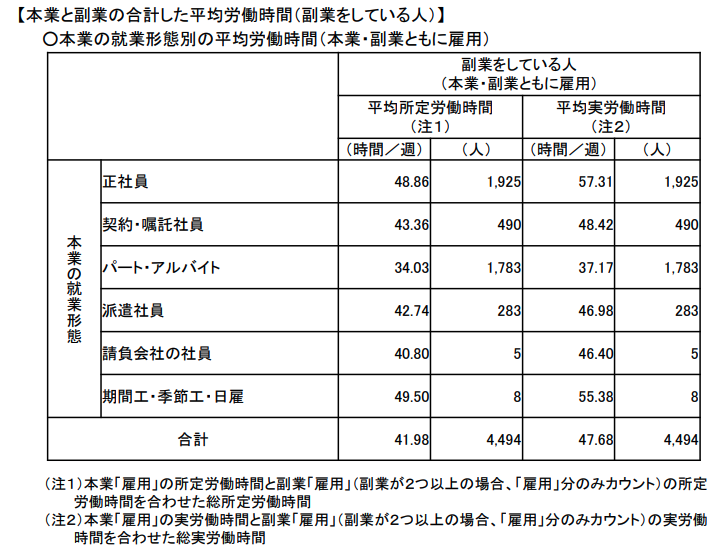

また、実際に副業をしている人の労働時間の実態は、本業の雇用形態によってばらつきがありますが、下のようになっています(図2)。

図2 副業者の労働時間(出所:副業・兼業の現状②」厚生労働省資料)

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000361728.pdf p25

副業を合わせた実労働時間が多いのは、本業の雇用契約が正社員の人で57.31時間、期間工・季節工・日雇いの雇用形態の人で55.38時間と多くなっています。実は、この労働時間について最近新たな動きもあり、雇用主は細心の注意を払わねばなりません。

副業者の労働時間管理と割増賃金

さて、副業者の雇用については、労働時間管理や給与などについて厚生労働省のガイドラインがあります。

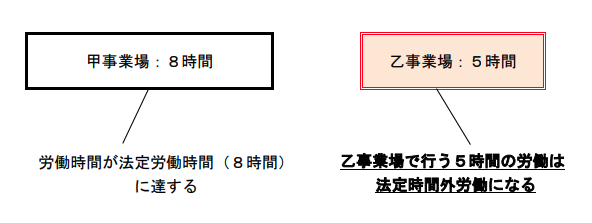

まず知っておかなければならないのは、副業をすることで労働時間が法定労働時間(8時間)を超える場合は、副業は「時間外労働」になるという考え方です。

例えば、本業である甲事業所と「所定労働時間8時間」という契約で働いているAさんが、副業の乙事業所で「所定労働時間5時間」という労働契約を締結してそれぞれの事業所で働いた場合、Aさんの1日の労働時間は13時間です。その際、賃金については以下のような規定があります(図3)。

図3 甲・乙の2事業所で働く場合の時間外労働①

(出所:「「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&A」厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000193040.pdf p2

Aさんが副業先の乙事業所で5時間働くことは、乙事業所からすれば契約通りの労働時間なので「残業」は発生していませんし所定労働時間を超えているわけではありません。しかしAさんは本業の甲事業所で「法定労働時間」の8時間に達する労働をしています。よってAさんが乙事業所で働く時間は5時間丸ごと、法的には「法定時間外労働」となってしまいます。

この場合は割増賃金が発生し、それは乙事業所が支払わなければなりません。

また、このような場合、Aさんが乙事業所と労働契約を結ぶことじたいが、Aさんの法定時間外労働を前提としています。よって、時間外労働に関する労使協定の締結・届出がなければ、乙事業所はそもそもAさんを働かせることはできません。

そして、Aさんが法的時間外労働として乙事業所で働くことに合意し、協定が成り立った場合、乙事業所はAさんに対しては時間外労働の賃金を支払わなければならない、という仕組みです。

実際、労働基準法でも、労働の「時間計算」については

「事業所を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する(第38条)」と定められています。

この考え方は、

「甲事業所での本業がない日に乙事業所で副業をする」

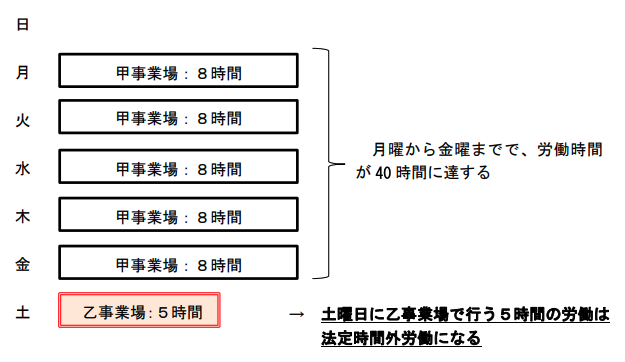

場合にも適用されます。例えば平日に甲事業所での契約通り8時間労働し、土曜日だけ副業として乙事業所で5時間働く、という場合は下のような解釈になります(図4)。

図4 甲・乙の2事業所で働く場合の時間外労働②

(出所:「「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&A」厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000193040.pdf p3

この場合も、月曜日から金曜日の甲事業所での労働ですでに法定労働時間に達しているため、土曜日の乙事業所での労働は全てが法定時間外労働になるという計算です。

労働契約についても先ほどのケースと同様に、Aさんと時間外労働に関する労使協定の締結・届出がなければ、Aさんを乙事業所で働かせることはできません。

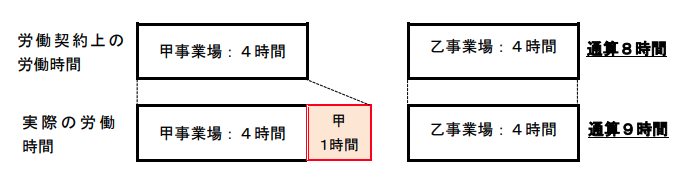

一方で、以下のような場合は副業先の乙事業所が時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません(図5)。

図5 甲・乙の2事業所で働く場合の時間外労働③

(出所:「「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&A」厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000193040.pdf p4

労働契約の内容が、甲事業所と4時間、乙事業所とも4時間という場合は、法定労働時間の範囲内で両方の事業所で働くことができます。また、甲事業所の都合でAさんが残業をした場合、割増賃金の支払い義務は甲事業所にあります。

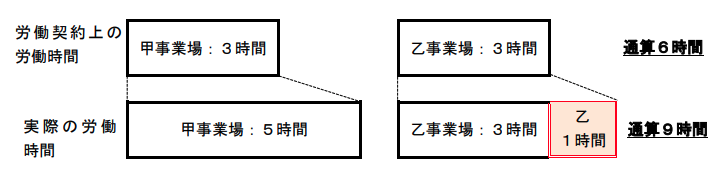

そして、次のようなケースもあります(図6)。

図6 甲・乙の2事業所で働く場合の時間外労働④

(出所:「「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&A」厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000193040.pdf p5

副業先で残業が発生した場合の時間外労働が、本業の雇用先での実労働時間に影響されるケースです。ここまで見てくるとわかるのは、法定労働時間のカウントの優先順位は、

本業の契約での労働時間 → 副業の契約での労働時間 → 本業での残業時間 → 副業での残業時間、の順になるということです。

このガイドラインに従うには、副業先となる企業は、副業者が本業の勤務先ではどのような内容の労働契約を締結しているのか、かつ、その日(その週)の実際の労働時間はどうだったかを把握しておく必要があります。

本業の契約状況と労働時間によって、副業での労働時間が時間外労働になったりならなかったりするのです。

2020年9月から労災に新基準

そして、労災については改正雇用保険法が改正され、金額に加え、誰が支払うのかが明確化されました。

2020年9月1日から施行されました。

特に過労による脳・心臓疾患や精神障害に対する労災は、副業での勤め先も無縁ではなくなりましたので、知っておかなければなりません。

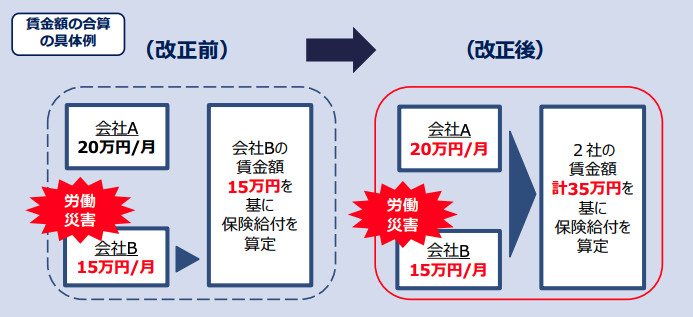

まず、通勤中や労働中に事故に遭った場合の労災保険給付額の算定方法が変わりました(図7)。

図7 複数事業労働者への保険給付算定基準

(出所:「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf p4

例えば、AとBふたつの事業所で働いている人がB事業所への通勤途中あるいは業務中に事故に遭ったとします。これまでの方式では、労災保険の給付額はB社での収入に応じて決められていました。しかし今後は、A社の分も合わせた全収入に応じて労災保険の給付額が決まります。

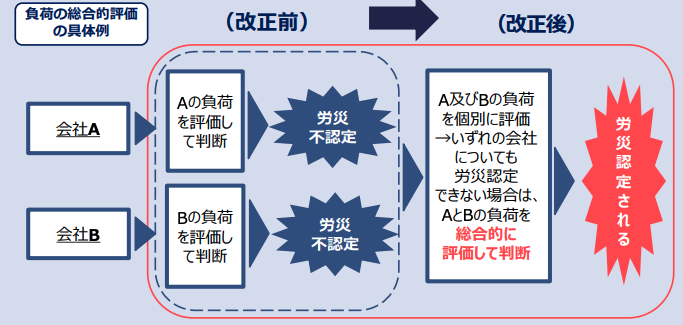

そして、「複数業務要因災害」への労災保険給付について新しく定められました。ひとつの事業所で起きる事故とは違い、複数の事業所で仕事をすることで生じる、いわば過労による脳・心臓疾患や精神障害が対象です。

これまで副業者の過労については、それぞれの事業所での勤務時間はそう長くないために認定されにくい状況にありました。しかし今後は、複数事業所での労働時間や心身への負荷を合算・総合した上で労災認定するかしないかが判断されます(図8)。

図8 複数業務要因災害の労災認定

(出所:「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf p5

この場合、A社とB社の過失割合のようなものがあるのか、あるとしたらどのようなものなのかはケースバイケースになってしまいます。

どちらかの事業所で明らかなハラスメント行為があり、それを理由に労働者が病気になった、というわかりやすい例ならばともかく、そうでない場合はなかなか線引きが難しいところです。

労災保険の支払い上の問題はともかくとして、民事訴訟に発展した場合、話が複雑になることが考えられます。どこまでがA社で受けた負担によるものであり、どこからがB社の責任範囲かを判断するのは容易ではないケースが出てくるでしょう。

そこで、労災認定を防ぐために、最低限気をつけておきたい点があります。

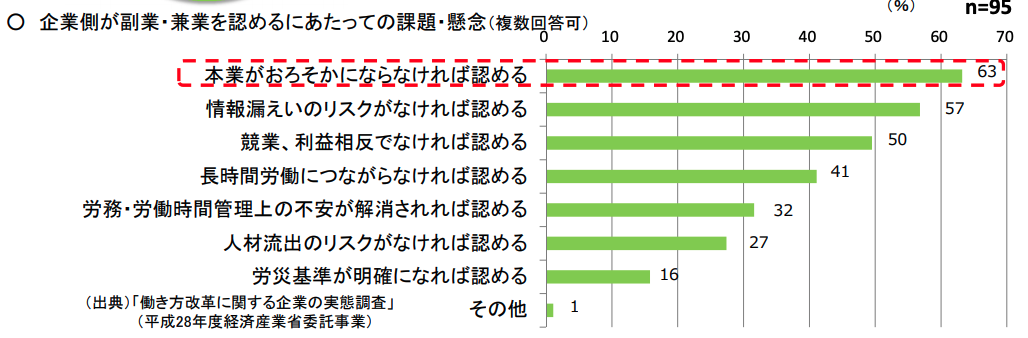

多くの企業は副業を認めていない

まず、副業はそう多くの企業が認めているものではないという事実です。

平成26年度の中小企業庁の調査では副業を「認めていない」企業が85.3%であり、残りの14.7%についても「推進していないが容認している」という立場です*。労働時間が長くなることで本業に影響が出ないかという懸念が大きいようです(図9)。

図9 企業側が副業・兼業を認めるにあたっての課題(出所:「副業・兼業について」厚生労働省資料)

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000204081.pdf p2

大企業では少しずつ副業を解禁する動きはあるものの、あくまで本業に関係するものに限られたり、申告・許可がなければならないといったケースがほとんどです。

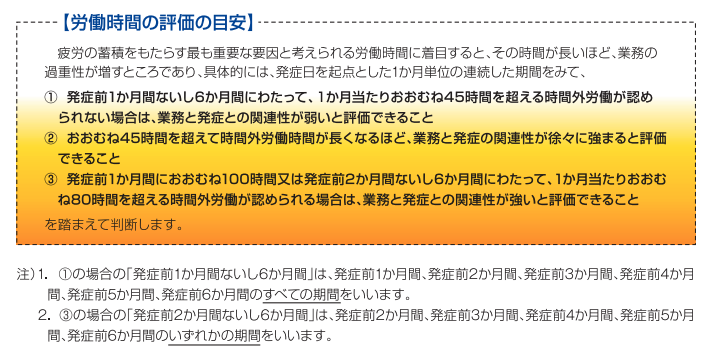

このような中で、まず抑えておきたいのは労働時間による労災認定基準です。

長時間の過労による脳・心臓疾患や精神障害を労災認定するかどうかについては一定の水準があります。もちろん数字だけで判断されるものでもありませんが、労災認定にあたっての目安はこのようなものです(図10)。いわゆる「過労死ライン」です。

図10 長時間労働の目安(出所:「脳・心臓疾患の労災認定」厚生労働省」

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf p6

副業や兼業で働きに来ている人の場合は、全ての勤務先での労働時間の合算で考えなければなりません。

今回の法改正の趣旨もそこにあります。

よって、副業者を雇い入れる場合、「他のところで1日あるいは1週間にどの程度働いているか」を把握しておかなければなりません。自社が副業先だからといっても、場合によっては「知らなかった」では済まされないケースが今後出てくる可能性は高まります。

副業であることを申告しやすい面接を

一方で、特に収入を補うことが目的で副業をしている人の場合、副業していることを本業の勤め先にも、副業の勤め先にも「隠している」場合があります。

実際、収入を増やすために「何時間ずつ働けばバレないか」といった根拠不明の情報がネットでも散見され、参考にする人もいます。ただ、常に罪悪感を持ちながら仕事をしている状態が好ましいとは言えませんし、何よりもトラブルが起きた時、話が複雑になってしまいます。

そこで、まず最初に、正直に「副業である」ことと本業での勤務時間について申告してもらう必要性が出てきます。また、嘘をついて勤務をしていた場合はどうするかの取り決めを交わしておくとなお良いでしょう。アルバイトの掛け持ちについても同様です。

新型コロナウイルスの影響で副業を求める人の数は増えていると考えられます。そのため人の足りない業種では、短時間でも手伝ってくれる人が求人に応募してくれるのはありがたいことですが、事前のチェックは厳しくしておくことが、企業にとっては後のためになります。

*「副業・兼業について」厚生労働省資料

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000204081.pdf p2

<清水 沙矢香>

2002年京都大学理学部卒業後、TBS報道記者として勤務。

社会部記者として事件・事故、科学・教育行政その後、経済部記者として主に世界情勢とマーケットの関係を研究。欧米、アジアなどでの取材にもあたる。

ライターに転向して以降は、各種統計の分析や各種ヒアリングを通じて、多岐に渡る分野を横断的に見渡す視点からの社会調査を行っている。

Twitter:@M6Sayaka

マイナビバイト掲載のご依頼や採用に関するお悩み、お気軽にご連絡ください!

「マイナビバイトの掲載料金が知りたい」「掲載の流れを知りたい」とお考えの採用担当者様は、ぜひ以下よりお問い合わせください。

マイナビバイトでは、求人掲載をお考えの方だけでなく、アルバイト・パート採用に関するお悩みをお持ちの方からのご相談も歓迎しております。私たちは、応募から採用・定着までをしっかり伴走し、貴社の課題解決に寄り添います。

マイナビバイトに問い合わせる(無料)

電話番号:0120-887-515(受付時間 9:30~18:00)

さらに、料金表・サービスの概要・掲載プラン・機能紹介などを詳しくまとめたサービス資料もご用意しています。

「まずは資料を見てみたい」という方は、下記リンクから無料でダウンロードいただけます。

マイナビバイトは、貴社の採用活動を全力でサポートいたします。ぜひこの機会にお問い合わせください。