10年ほど前、コンサルタントをやっていた時

「新卒採用はほとんどしない。アルバイトから登用する。」

という企業がしばしばあったことを憶えています。

主に店舗を持っている企業が中心だったと認識していますが、結局のところ「面接」という、実務能力の見極めが非常に難しいプロセスを経て採用するよりも、時間はかかりますが、「実際に現場で働いてもらって」能力を見極めた上で採用するほうが、圧倒的に精度の高い採用ができると彼らは考えていたようです。

これは、別に店舗を持っている企業だけではありません。

最近ではweb系のベンチャー企業が、新卒採用を行うにあたって「長期のインターン」を活用している企業も少なくなく、「一緒に働いてみないと、実力はわからないよね」という考え方が、浸透してきている証ともいえます。

また、そもそもアメリカやドイツなどをはじめとした海外では、新卒一括採用という慣習そのものがないため、「まずは、その職場でインターンやアルバイトで働いてみて、実力を見せる」ということが普通に行われているのです。

そういう意味では、彼らは「先進的だった」ともいえるわけです。

ところで、少々話は変わりますが、2020年4月1日、全労働者の約4割を占めるようになった、アルバイトを含むパートタイム労働者の待遇改善のため、パートタイム・有期雇用労働法が施行されました。

これは、いわゆる「同一労働、同一賃金」を実現するための法律だと言われていますが、これにより、正社員とアルバイトの垣根は、ますます低くなっていくことが予想されます。

そして、お気づきかと思いますがこれは、「アルバイトから、正社員を登用する」という話と大変相性がいいのです。

今までは、「新卒採用」という、特別枠が与えられ、実績のない学生が雇用されてきました。

それにより必然的に、「期待と現実のミスマッチ」が発生し、新卒の早期離職率は3割以上と、高止まりしています。*1

これでは、大金を投じて採用した新卒採用が「効率が悪い」「無駄である」と判断されかねません。

また、中小企業にとっては、新卒を採用しようという意欲の減退につながります。

しかし、「アルバイトからの登用」が、採用の多くを占めればどうでしょう。

すでに現場で働いているため、カルチャーフィットの不具合や、仕事への期待と現実の乖離も少なく抑えられます。

これは、「意欲のある人物」と「能力に基づく採用をしたい」という企業、双方にとって有益な仕組みです。

ただし、法改正の前まではアルバイトと正社員の待遇があまりにも異なるため、就職希望をしている人の「アルバイトで試しに働いてみよう」という意欲をそいでしまうことが多々ありました。

しかし、同一労働、同一賃金が約束されていれば、「アルバイトから始めよう」という人も増えるのではないでしょうか。

さらに、企業側は「現場で成果を上げた人物を登用して社員化する」という、能力を核とした採用が可能となるのです。

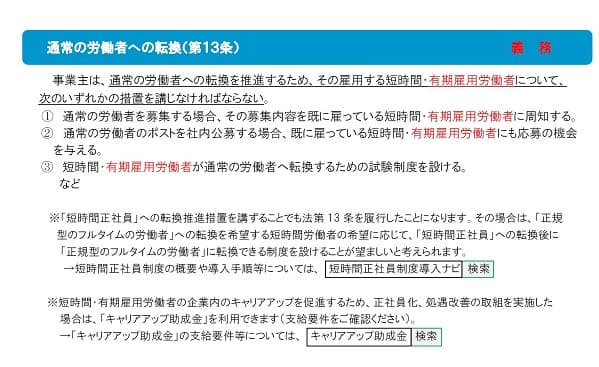

なお、パートタイム・有期雇用労働法13条は、パートタイム労働者を、正社員へ転換を推進する措置を設定する旨を事業者に義務付けていますが、近年では、このような状況に鑑みて、「正社員登用」を前提とした、パートタイム労働者のマネジメントシステムを導入する企業が目立つようになりました。

厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法のポイント」p.3

厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法のポイント」p.3

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/content/contents/000649166.pdf

厚生労働省の発行している、パートタイム労働者 雇用管理改善 マニュアル・好事例集*2には、「正社員転換措置」についての義務が掲載されており、事例も数多く紹介されていますので、参考とするのが良いでしょう。

なお、今まで、アルバイトを含むパートタイム労働者の評価を重視してこなかった会社は、良い機会ですので、この機会に制度化を図るのが良いでしょう。

アルバイトの離職率を抑制するためにも有効です。

このような状況を鑑みれば、企業側としては、リスクの高い、面接だけによる「新卒一括採用」ではなく、「インターン採用」あるいは「アルバイトからの登用」という選択肢が法的にも、採用の実利という点からも、圧倒的に実効性があることに気づくでしょう。

「正社員は、アルバイトから登用する」という会社はとても正しいのです。

なお、弊社でも採用を考えるときに、「まず、アルバイトや業務委託から付き合いをはじめ、とにかく一緒に働いてみる」ことから始めています。

最近では、副業が解禁される会社も多く、「ひとまず一緒にやってみましょう」という声かけは非常に歓迎される傾向にあるうえ、お互いの仕事の進め方に納得感があるかどうかや、ほしい能力を本当に保持しているかどうかをチェックすることも可能です。

こういった状況が極まってくれば、いずれ日本も「メンバーシップ型雇用」から「ジョブ型雇用」への転換が大きく進むのかもしれません。

*1 厚生労働省「新規学卒者の離職状況」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html

*2 厚生労働省「パートタイム労働者 雇用管理改善 マニュアル・好事例集」p.49-50

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/koujirei-bank/wp-content/uploads/2015/07/pdf_02_set.pdf

[adrotate group=”8″]

【著者プロフィール】

安達裕哉

◯Twitter https://twitter.com/Books_Apps

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者(http://tinect.jp)/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

正社員に関する他の記事を読む!

マイナビバイト掲載のご依頼や採用に関するお悩み、お気軽にご連絡ください!

「マイナビバイトの掲載料金が知りたい」「掲載の流れを知りたい」とお考えの採用担当者様は、ぜひ以下よりお問い合わせください。

マイナビバイトでは、求人掲載をお考えの方だけでなく、アルバイト・パート採用に関するお悩みをお持ちの方からのご相談も歓迎しております。私たちは、応募から採用・定着までをしっかり伴走し、貴社の課題解決に寄り添います。

マイナビバイトに問い合わせる(無料)

電話番号:0120-887-515(受付時間 9:30~18:00)

さらに、料金表・サービスの概要・掲載プラン・機能紹介などを詳しくまとめたサービス資料もご用意しています。

「まずは資料を見てみたい」という方は、下記リンクから無料でダウンロードいただけます。

マイナビバイトは、貴社の採用活動を全力でサポートいたします。ぜひこの機会にお問い合わせください。