各企業で行うストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルスを把握し、職場環境の改善を図るための重要な手段です。労働安全衛生法に基づき、企業は従業員のストレス状態を定期的に評価し、必要な対策を講じることが求められています。この制度は、アルバイトを含む全ての従業員が対象となるため、適切な準備と対応が必要です。

各企業で行うストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルスを把握し、職場環境の改善を図るための重要な手段です。労働安全衛生法に基づき、企業は従業員のストレス状態を定期的に評価し、必要な対策を講じることが求められています。この制度は、アルバイトを含む全ての従業員が対象となるため、適切な準備と対応が必要です。

本記事では、産業医監修のもと、アルバイトスタッフを雇用する企業がストレスチェックを導入する際に必要なポイントをまとめます。

◆関連記事

アルバイトスタッフのメンタルヘルス管理は重要です。アルバイトのカスハラ被害内容や対応策などを調査した資料もございますので、是非ダウンロードしてご確認ください。

アルバイト採用活動に関する企業調査(2024年)※106~109ページ

目次

※各目次をクリックすると、読みたい内容をすぐにご覧いただけます。

ストレスチェックとは?アルバイトスタッフも対象?

ストレスチェックの目的

アルバイトがストレスチェックの対象となる理由

ストレスチェック導入時の助成金はある?

2024年度は「団体経由産業保健活動推進助成金」が利用できた

メンタルヘルス関連の助成金は廃止されているものが多い

よくある質問に、産業医が答えます!

ストレスチェックについて

アルバイトスタッフが対象かどうか

実施方法について

ストレスチェックの費用負担と賃金支払い

プライバシーと結果の取り扱い

アルバイトのシフト調整と対応

病院勤務者・医療機関での実施について

面接指導の方法

ストレスチェックとは?アルバイトスタッフも対象?

ストレスチェックとは、労働者がストレスに関する質問票(選択回答)に記入し、その結果を集計・分析することで、自身のストレス状態を把握するための簡易検査のことです。アルバイトスタッフであっても、契約期間が1年以上かつ所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上に該当する場合は、ストレスチェックの対象となります。

2015年12月より、労働者が50人以上在籍する企業では、年に1回、全従業員を対象にストレスチェックを実施することが義務付けられました。さらに、2025年3月には、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場についても実施を義務付けることが閣議決定されました。

ストレスチェックの目的

ストレスチェックの目的は、労働者が自分のストレス状態を把握し、適切に対処することです。具体的には、以下のようなメリットがあります。

ストレスの早期発見と対処

自分の状態を把握することで、過度なストレスをため込まないよう、適切な対策を講じることができます。

医師の面接指導

企業は、「ストレスが高い」と判断された労働者を医師の面接につなぐことで、ストレス対処に関する指導を受けさせることができます。また、就業上の措置を適切に講じることができるよう、医学的な見地から意見をもらうことが可能です。

状況把握と職場環境の改善

従業員のストレス状況を分析し、職場全体の環境改善につなげられます。

アルバイトがストレスチェックの対象となる理由

アルバイトスタッフも企業の一員であり、メンタルヘルスの管理が重要です。以下の理由から、ストレスチェックの対象となります。

安全配慮義務を果たす

アルバイトも含め、全ての従業員の安全で健康な状態を保つことが事業者(企業)の責務であるため。

快適な職場づくりの実施

事業者(企業)は快適で働きやすい職場環境づくりを義務付けられており、アルバイトも含めた職場のストレス要因を把握することで、職場環境の改善につなげることが必要です。そして働きやすい職場は、離職率の低下にもつながります。

◆関連記事

アルバイトスタッフのメンタルヘルス管理は重要です。アルバイトのカスハラ被害内容や対応策などを調査した資料もございますので、是非ダウンロードしてご確認ください。

アルバイト採用活動に関する企業調査(2024年)※106~109ページ

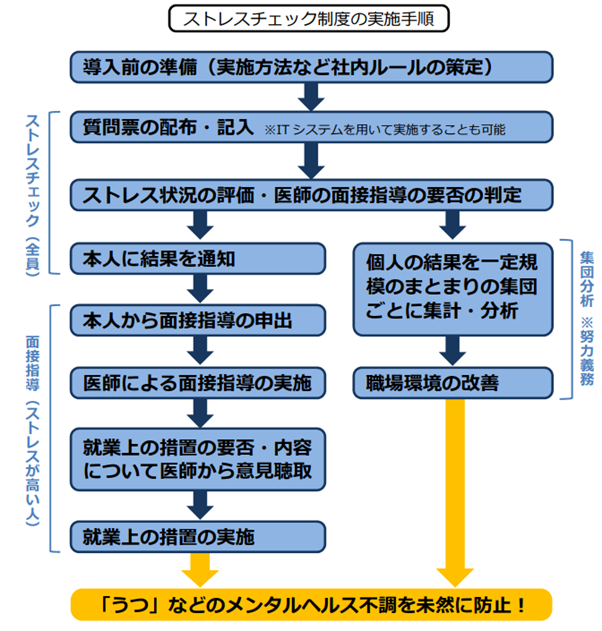

ストレスチェックの実施手順は?

ストレスチェック制度は、以下の手順で進めていきます。

1. 導入前の準備

企業はストレスチェック制度の導入方針を決定し、実施方法を検討します。メンタルヘルス不調の未然防止を目的に、適切な運用計画を立てることが重要です。

2. 質問票の配布・記入

ストレスに関する質問票を労働者に配布し、記入してもらいます。最近は、ITシステムを活用し、オンラインで回答してもらうことも可能になっています。

3. ストレス状況の評価

医師が質問票の回答をもとにストレスの程度を評価し、高ストレス者を選定します。

4. 面接指導の実施

高ストレスと判定された労働者には、医師による面接指導を実施。適切なアドバイスを提供し、メンタルヘルスのケアを行います。

5. 就業上の措置

必要に応じて、労働時間の短縮や業務の変更など、従業員の負担を軽減するための措置を講じます。

6. 職場環境の改善

ストレスチェックの結果を集団分析することで、職場全体のストレス要因を特定します。労働者を含めた当該職場で議論し、対策を講じることで、働きやすい環境づくりにつなげます。

引用)厚生労働省「ストレスチェック導入マニュアル」

ストレスチェック導入時の助成金はある?

ストレスチェックを導入する際、助成金を活用したいと考える企業も多いでしょう。2022年度頃から助成金制度はほとんどが廃止されてしまいましたが、2025年3月現在も実施されている助成金制度を紹介します。

2024年度は「団体経由産業保健活動推進助成金」が利用できた

中小企業や労働保険の特別加入者を支援する団体などを対象としている助成金です。団体が傘下の中小企業に対し、産業医や保健師などの専門職、または産業保健サービス提供事業者との契約により当該サービスの提供を行った際、その費用の一部が助成される制度です。(2024年度分は終了しました)

▼助成対象となる産業保健サービス

・医師、歯科医師による健康診断結果の意見聴取

・医師、保健師、看護師等によるストレスチェックの実施

・医師、保健師、看護師等による面接指導

・医師、保健師、看護師等による長時間労働者への面接指導

・医師、保健師、看護師等による職場復帰支援

・医師、保健師、看護師等による産業保健指導

メンタルヘルス関連の助成金は廃止されているものが多い

以下の助成金は2022年度に廃止され、現在は利用できません。そのため、企業はストレスチェックの導入について、自社の予算内で計画・実施することをある程度検討しておく必要があります。

▼廃止された助成金

・小規模事業場産業医活動助成金

・ストレスチェック助成金

・職場環境改善計画助成金

・心の健康づくり計画助成金

・治療と仕事の両立支援助成金

・副業・兼業労働者の健康診断助成金

・事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

参考)労働者健康安全機構「令和4年度産業保健関係助成金の廃止について」

よくある質問に、産業医が答えます!

企業が実施すべき「ストレスチェック」について、よくある質問をまとめました。特に、中小企業やアルバイトを多く雇用する企業にとって、対応が難しいポイントについても詳しく解説します。

参考)厚生労働省「ストレスチェック制度関係 Q&A」

ストレスチェックについて

Q:ストレスチェックは、何のために行うのですか?

A:労働者が自分のストレス状態を把握し、適切な対処を行うことで、メンタルヘルス不調を未然に防ぐために実施されます。

Q:ストレスチェックを行うべきかどうか知りたいのですが、何を基準にすれば良いですか?

A:労働安全衛生法施行令第5条によると、現在、ストレスチェックの実施義務は「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に課されています。この50人に含まれるのは、一時的な雇用ではなく、普段から雇っている人(常態として使用している雇用者)です 。

例えば、週1勤務のアルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、50人のカウントに含める必要があります。

(例1)

従業員数:正社員10人、繁忙期の12月のみ短期アルバイトを40人雇用

→普段から勤務する労働者に当たるのは正社員のみであるため、実施義務はありません。

(例2)

従業員数:3拠点に正社員20人ずつ、週5日の長期アルバイトが10人ずつ

→合計人数は90人となりますが、各事業場においては50人未満となるため、実施義務はありません。

(例3)

従業員数:正社員1人、週1日の長期アルバイト50人

→いずれも普段から勤務する労働者の条件に当てはまるため、実施義務があります。

なお、これは後述するとおり「ストレスチェックの対象者かどうか」の基準とは異なるため、注意しましょう。

アルバイトスタッフが対象かどうか

Q:アルバイトもストレスチェックを受ける必要がありますか?

A:はい。契約期間が1年以上かつ、週の労働時間が正社員の4分の3以上のアルバイトは対象となります。前述した通り、「50人以上の労働者がいる事業場」では実施義務があります。

(例1)

従業員数:正社員50人、週5日(1日6時間)勤務のアルバイト10人

→アルバイトも含む全従業員が対象です。

(例2)

従業員数:正社員1人、週1日の長期アルバイト50人

→アルバイトは条件を満たさないため、ストレスチェックの対象にはなりません。正社員1人のみ実施義務があります。

なお、ストレスチェックは、企業(事業場)に対して実施義務がありますが、労働者に受験義務はありません。

実施方法について

Q:店舗にインターネット環境がありません。ストレスチェックは、オフラインでも可能ですか?

A:はい。印刷した質問票を配布・記入する形で実施することもできます。そのため、オンライン環境がない小規模事業者でも対応可能です。

Q:実施者を誰にするか悩んでいます。どこに委託すればよいでしょうか?

A:地域の産業保健総合支援センターや健康診断を委託している医療機関・労働衛生機関などに相談するのがおすすめです。

ストレスチェックの費用負担と賃金支払い

Q:ストレスチェックや面接指導の間、時給を支払う必要はありますか?

A:基本的には賃金を支払うことが望ましいです(健康診断と同様の扱いになります)。

Q:ストレスチェックや面接指導の費用はアルバイトスタッフが負担しますか?

A:いいえ、全て企業が負担する必要があります。

プライバシーと結果の取り扱い

Q:店長がアルバイトスタッフのストレスチェックの結果を見ることはできますか?

A:いいえ。ストレスチェックの結果は本人にのみ通知されるため、企業側には提供されません。企業が結果を得るには、労働者本人の同意が必要です。

Q:アルバイトスタッフから、プライバシー保護について質問されました。どのように管理されますか?

A:ストレスチェックの実施者には守秘義務があり、個人情報を厳重に管理する必要があります。ストレスチェックを行うにあたり、会社から不利益な扱いを受ける心配はない旨を説明しましょう。

アルバイトのシフト調整と対応

Q:アルバイトスタッフが、産業医面談を希望しました。ストレスがあるので、シフトを減らしてもいいですか?

A:慎重に対応する必要があります。企業は、ストレスチェックや面接指導などの理由により、スタッフに対して不利益な扱いを行ってはいけません。面談した医師の意見を踏まえながら、本人とも相談し慎重に対応を検討しましょう。

病院勤務者・医療機関での実施について

Q:病院で働いています。ストレスチェックの実施者や面接指導を、病院長が担当しても問題ありませんか?

A:問題があります。病院長は人事権を持っているため、実施者にはなれません。別の医師や保健師、一定の研修を受けた看護師などを実施者に選定しましょう。

面接指導の方法

Q:面接指導は電話やWeb会議で実施できますか?

A:労働安全衛生法第66条によると、面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされています。医師が労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)から疲労やストレス、その他の心身の状況を把握し、それを元に必要な指導や就業上の措置に関する判断を行う必要があるため、基本的には直接対面によって行うことが望ましいです。

なお、電話での面接指導は認められません。Web会議など、情報通信機器を利用する場合は、厚生労働省が定めた要件を満たす必要があります。

参考:平成27年9月15日付け通知「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」

中小企業や非正規雇用が多い企業が特に注意すべきポイント

ここまでの内容を踏まえて、改めてストレスチェックに関するポイントをまとめます。

・労働者50人以上の企業では、アルバイトも対象となる

・インターネット環境がなくても、紙の質問票で対応可能

・シフトを減らすなどの対応は、慎重に行う必要がある

・ストレスチェックの結果は企業には通知されないため、管理者が直接確認することはできない

・費用は全て企業負担、賃金支払いも推奨される

中小企業では、リソース不足や負担増が課題となるため、外部の産業医サービスを活用するなどの対応も検討すると良いでしょう。

まとめ

ストレスチェック制度は、アルバイトを含む全従業員のメンタルヘルスを守るために欠かせない取り組みです。特に、契約期間が1年以上で、週の労働時間が正社員の4分の3以上のアルバイトスタッフも対象となるため、企業は適切に対応する必要があります。

ストレスチェックを実施することで、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、職場環境の改善につなげることが可能になります。ただし、制度の導入には事前の準備、プライバシー保護、適切な運用などを考慮しなければならないため、注意しておきましょう。

なお、中小企業や非正規雇用が多い企業では、人手不足による業務負担が課題となることもあります。ストレスチェックの準備や実施中に発生するシフトの空きについては、マイナビバイトにお任せください。迅速にアルバイトを補充し、スムーズな業務運営をサポートします。

>>マイナビバイトに相談する<<

監修者情報

三菱ケミカル株式会社 産業医/日本産業衛生学会専門医・指導医

野﨑卓朗氏

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

産業医として活動する他、メンタルヘルス不調になった従業員が当たり前に活躍する会社「合同会社活躍研究所」の代表として、企業におけるメンタルヘルス支援の仕組み構築に携わる。さらに、日本産業ストレス学会 理事、日本産業精神保健学会編集員、厚労省委託事業「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』」作業部会委員長なども務めている。

https://kyri.co.jp/

マイナビバイト掲載のご依頼や採用に関するお悩み、お気軽にご連絡ください!

「マイナビバイトの掲載料金が知りたい」「掲載の流れを知りたい」とお考えの採用担当者様は、ぜひ以下よりお問い合わせください。

マイナビバイトでは、求人掲載をお考えの方だけでなく、アルバイト・パート採用に関するお悩みをお持ちの方からのご相談も歓迎しております。私たちは、応募から採用・定着までをしっかり伴走し、貴社の課題解決に寄り添います。

マイナビバイトに問い合わせる(無料)

電話番号:0120-887-515(受付時間 9:30~18:00)

さらに、料金表・サービスの概要・掲載プラン・機能紹介などを詳しくまとめたサービス資料もご用意しています。

「まずは資料を見てみたい」という方は、下記リンクから無料でダウンロードいただけます。

マイナビバイトは、貴社の採用活動を全力でサポートいたします。ぜひこの機会にお問い合わせください。