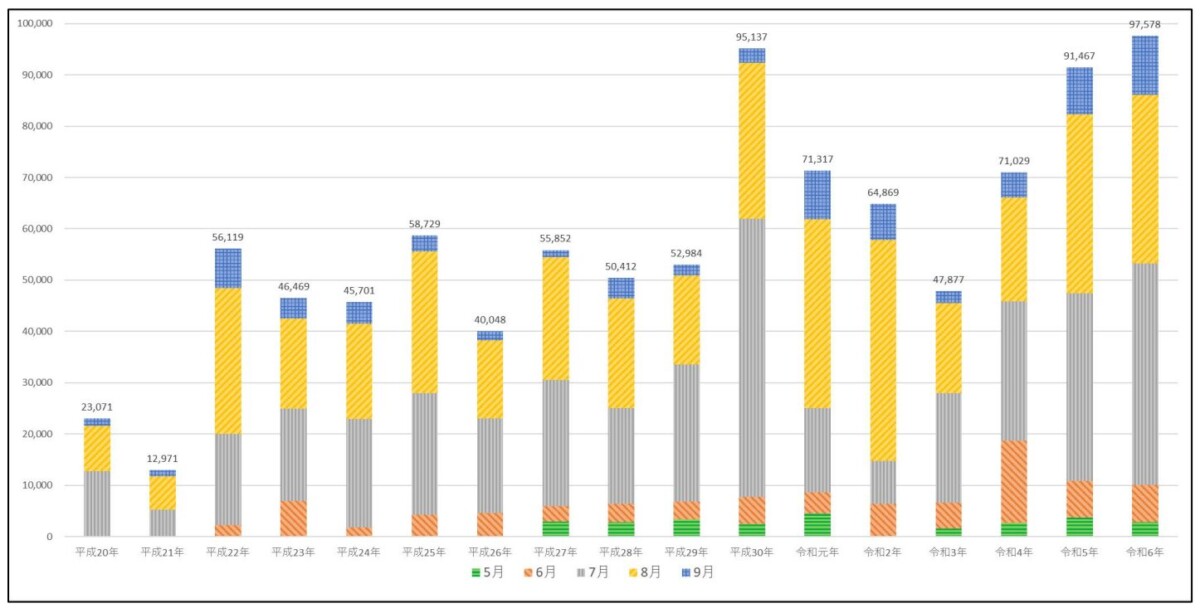

近年、地球温暖化などによる夏季の気温上昇に伴い、熱中症の発生件数が増加しています。総務省の統計によれば、2024年5月~9月の全国における熱中症による救急搬送人員は 97,578人(累計)に達し、調査を開始した2008年以降で最も多くなりました。

近年、地球温暖化などによる夏季の気温上昇に伴い、熱中症の発生件数が増加しています。総務省の統計によれば、2024年5月~9月の全国における熱中症による救急搬送人員は 97,578人(累計)に達し、調査を開始した2008年以降で最も多くなりました。

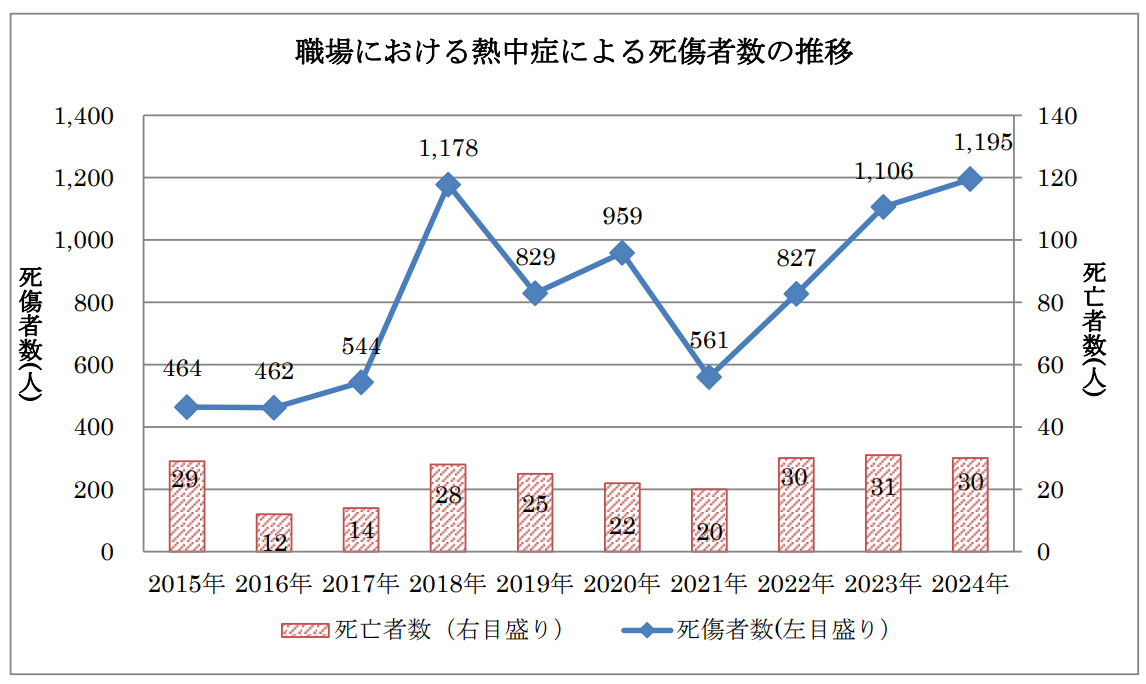

また、職場における熱中症による死傷者数の速報値は、死亡を含む休業4日以上の死傷者数が1,195人、うち死亡者数が30人となっています。業種別でみると全体の約4割が建設業と製造業で発生しているものの、近年の異常気象を鑑みればどの業種でも例外なく何らかの対策を講じる必要があるといえます。*1

この記事では、産業医監修のもと、熱中症と安全配慮義務の関係について解説します。さらに、厚生労働省の熱中症予防対策として5月~9月の期間中実施される「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に基づき、企業が取るべき具体的な対策について、実際の事例も交えながら紹介します。

*1-1 引用)総務省「2024年(5月~9月)の熱中症による救急搬送状況」

*1-2 引用)厚生労働省「2024年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況 (令和7年1月7日時点速報値)」

*1-2 引用)厚生労働省「2024年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況 (令和7年1月7日時点速報値)」

目次

※各目次をクリックすると、読みたい内容をすぐにご覧いただけます。

・安全配慮義務とは

・熱中症と安全配慮義務の関係

・企業が熱中症を防ぐために講じるべき対策

・企業別取組事例

・接客中の水分補給や座って接客することに対する顧客の印象

・求人広告でのアピール方法

・まとめ

安全配慮義務とは

「安全配慮義務」とは、労働契約法第5条によって定められている法的義務です。企業は「労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をするもの」と定められています。*2

その義務を怠ったとみなされれば、行政から業務停止命令等の処分を受けたり、当該従業員から損害賠償を求められたりする場合があります。また、場合によっては社会的なイメージの低下などの経営リスクにもつながります。

*2 参考)厚生労働省「パンフレット『労働契約法のあらまし』(令和6年改訂版)」

安全配慮義務の定義

安全配慮義務の「安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする」という内容には、心身の健康も含まれています。必要な配慮については詳しい規定があるわけではなく、従業員の職種や労務内容、勤務場所など、個々の状況に応じた対策を行うことが必要です。

他の法律における関連規定

労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成することを目的とした「労働安全衛生法」第3条では、事業者は労働者の健康を保持するために必要な措置を講じなければならない旨が記載されています。*3

*3 参考)厚生労働省「労働安全衛生法令の概要」

熱中症と安全配慮義務の関係

熱中症は、適切な労務管理により確実に予防できる災害です。仕事中に熱中症を発症させると、安全配慮義務違反や労災に認定されます。熱中症のリスクとなる要因を紹介しますので、確実に予防するようにしましょう。

熱中症のリスク要因

熱中症は、主に以下の3つの要因によって引き起こされます。

・蒸し暑い環境

気温や湿度が高く、風がない環境での作業は、発汗や放熱による体温低下が生じにくいため、熱中症になるリスクが高まります。また急激に気温が上昇する場所や閉め切った屋内なども注意が必要です。

・身体負荷の高い作業

長時間の立ち仕事や重労働などでは、筋力を使うことで体内に熱産生が生じて体温が上昇するため、熱中症になりやすくなります。

・体調による影響

二日酔いや寝不足、下痢による脱水症状、糖尿病や心臓病などの持病による影響でも、熱中症になるリスクが高まります。

企業が熱中症を防ぐために講じるべき対策

万が一熱中症による死傷者が発生してしまった場合、安全配慮義務違反に問われるかどうかは、「予見など対策が可能であったか」「企業が安全配慮義務を怠ったことと死傷に因果関係が認められるか」といった、労働者側の過失の有無などをもとに判断されます。

必要な対策を十分に実施できるよう、厚生労働省が提唱する「クールワークキャンペーン」のガイドラインに沿って、対策を実施しましょう。

4月中に実施すべきこと

準備期間とされている4月には、職場環境のチェックを行いましょう。具体的には、暑さ指数計の準備や点検、屋根や通風・冷房設備・散水設備の設置など設備や備品類の用意、熱中症予防計画の策定、研修などの事前準備が必要です。*4

| 対策の種類 | 具体的な方法 |

| 設備面 | ・休憩場所の確保や、簡易的な屋根・テントなどの設置を検討する ・冷房設備や通風、ミスト設備などの設置を検討する |

| 計画面 | ・熱中症予防管理者の選任と責任体制の整備を行う ・暑さ指数を基準とした休憩時間の制定、作業中止基準などを策定する |

| 備品等 | ・暑さ指数計の準備と点検を行う ・透湿性や通気性の良い制服や作業着の準備 ・送風や送水など冷却性のある衣服の検討 |

| 研修等 | ・責任者向け、従業員向けの研修を実施し、熱中症予防への意識の向上を図る ・緊急時の対応を関係者に事前周知する |

*4 参考)厚生労働省「令和7年『STOP ! 熱中症 クールワークキャンペーン』リーフレット(日本語)」

なお、暑さ指数計はJIS規格に適合したものを用意する必要があります。測定する際は、身体作業強度と衣類の組み合わせから算出したWBGT値が基準値を超えていないか確認します。もし基準値を超えていた場合は、WBGT値を低減させるよう、身体作業強度の低い作業への変更や、作業時間の短縮、休憩頻度の増加など、何らかの対策が必要です。*5

*5 参考)厚生労働省 WBGT指数計を用いた作業環境管理方法について「身体作業強度(代謝率レベル)の例」p.11

5~9月に取り組むべきこと

例年熱中症が発生しやすい5~9月の期間中は、暑さ指数計を用いて暑さ指数を随時把握し、各種対策に努めましょう。具体的な方法は次の表を参考にしてください。

| 対策の種類 | 具体的な方法 |

| 暑さ指数の低減、服装・休憩場所の整備 | 服装や屋内・日陰の休憩場所の確保、冷房設備や通風、ミスト設備など、準備期間に検討した対策の実施により暑さ指数を低減する |

| プレクーリング | 作業開始前や休憩時間中に、日陰や屋内において深部体温を下げる |

| 暑熱順化のための対応 | 7日以上かけて作業時間を徐々に調整することにより、体を暑さに慣らす(新規入職者や休み明けなど熱中症の発生リスクが高い従業員への対策は別途行う) |

| 管理体制の徹底 | 熱中症予防管理者による暑さ指数の把握と数値に基づいた休憩時間の確保、水分・塩分の定期的な摂取の呼びかけと記録、見回りを行う。作業中止等の判断基準を明確化する |

| 日常の健康管理 | 当日の朝食未摂取、睡眠不足、前日の多量飲酒などが熱中症を引き起こす可能性があることを指導する。また、作業開始前には問題がないか確認する |

| 作業時間の短縮 | 作業計画に基づいて、暑さ指数に応じた休憩を取ったり、場合によっては作業を中止したりする |

| 水分、塩分の摂取 | 水分や塩分を定期的に摂取させる。水分については携行させることも考慮する |

| 健康診断に基づく対応 | 糖尿病、高血圧、心疾患、腎不全、精神・神経関係の疾患、広範囲の皮膚疾患などの疾病がある方や、感冒や下痢等の症状がある方には、医師の意見を踏まえ一層の配慮を行う |

| 健康管理 | ペアで作業するなど1人での作業時間を減らし、お互いの不調や体調変化に気づきやすい体制を整える |

| 異常時の対応 | あらかじめ連絡体制や処置の手順を周知しておく。本人や周囲が少しでも異変を感じた際は、これらに基づいて適切に対応する。 ※現場を離れ、全身を濡らして送風し身体を冷却する ※症状が回復しなければ病院に救急搬送する |

*6 参考)厚生労働省「令和7年『STOP ! 熱中症 クールワークキャンペーン』リーフレット(日本語)」

企業別取組事例

職場における熱中症予防対策に取り組む各企業の参考となるよう、厚生労働省「熱中症対策事例紹介 -企業別取組事例(令和3年度)-」より具体的な対策を抜粋して紹介します。*7

建設業(総合工事業)の例

建設業では、基礎工事や外構工事、屋外給排水工事など屋外での作業が必要な場面も多くあります。戸建て・賃貸物件・マンションなど、さまざまな工事を請け負う企業Aもその一つで、それぞれの現場に合わせた臨機応変な対応を行っています。

例えば、プレハブ休憩所が設置できる場合にはエアコン、冷蔵庫を設置し、塩飴や瞬間冷却シート、経口補水液などを常備。排水施設を利用できる休憩場所では、シャワー場を設け、体を冷却できるようにもしています。

狭小現場の場合には、移動式テントや足場材料を活用した休憩場所を設置して日陰を作り、ミスト扇風機、散水パイプ、ベンチを用意。身体を横にしたいときにはエアコンをかけた車内で休憩する、どうしても休憩場所の確保ができないときには近隣のアパートを借りるなど、状況に応じて対応しています。

また、実際の現場では、職長が水分・塩分の摂取を30分~1時間ごとに声掛けし、摂取記録を管理。そのほか、労働衛生教育による熱中症対策への注意喚起や、救急処置が必要な場合の対応の共有、管理体制の整備など、職場全体で熱中症対策への意識付けを複合的に行っています。

運輸業(港湾運送業)の例

港湾運輸業を行う企業Bでは、WBGT指数計を用いて2時間おきに測定を実施。陸揚げ機械の運転室にエアコンを装備したり、作業場所に日よけの屋根を設置したりしてWBGT値の低減に取り組んでいます。

また、作業場所近くの上屋内にビニールハウス製の簡易休憩場所を設置しているほか、事務所内の休憩場所には、冷凍冷蔵庫内に氷を常備し、塩飴を置いており、冷蔵庫には水や経口補水液も用意。喉が渇く前に水分を摂るように指導し、こまめな水分補給を促進しています。

さらに、希望者には作業性を考慮した袖のないベストタイプのファン付き作業服を支給。体調管理のため、高血圧の人には毎日血圧を測るよう指導し、結果によってその日の作業内容を考慮しています。中には、体調が悪くても我慢してしまう作業員がいるため、業務中の体調不良にも柔軟に対応できるよう、単独作業はさせず、周りの人が注意できる体制を整備しているのもポイントです。

他にも、体調不良者の早期発見と適切な初期対応を行えるよう、管理監督者は救急救命講習を受講。現場には、初期対応に必要となる応急キットを設置しています。

*7 参考)厚生労働省「熱中症対策事例紹介 -企業別取組事例(令和3年度)-」

接客中の水分補給や座って接客することに対する顧客の印象

接客業など、業務中に顧客から見られる職場では、「水を飲んだり座ったりすると接客態度が悪いと思われるのではないか」という不安があるかもしれません。

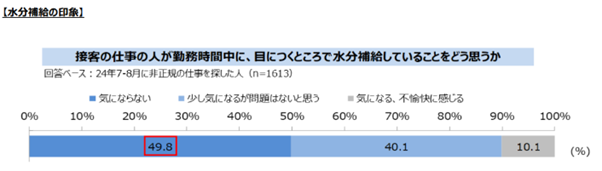

マイナビの調査結果によれば、「接客の仕事の人が勤務時間中に目につくところで水分補給していることをどう思うか」という質問に89.8%が「少し気にはなるが問題はない」「気にならない」と回答しました。

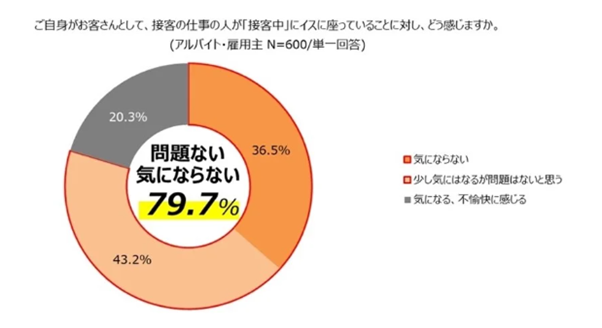

また、「ご自身がお客さんとして、接客の仕事の人が接客中にイスに座っていることに対し、どう感じますか」という質問に79.7%が「少し気にはなるが問題はない」「気にならない」と回答しました。このように、実際には「水を飲んだり座ったりすることは許容されるべきだ」と考える人が多いと分かります。*8

屋内などの涼しい環境では、従業員本人も喉の渇きや疲れを感じにくく、体調変化に気付かない場合や接客対応に追われていて水分補給や休憩がおろそかになってしまう可能性が高いです。WBGT指数が比較的低い場所においても、顧客の目を気にせずに水分補給や休憩ができるスペースを設けることや、こまめな体調チェック、休憩時間の確保などの配慮は必要であるといえます。

*8-1 引用)株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年7-8月)」p28

*8-1 引用)株式会社マイナビ「非正規雇用に関する企業の採用状況調査(2024年7-8月)」p28

*8-2 引用)株式会社マイナビ「パート・アルバイトの接客中の立ち仕事に関する調査(2024 年)」

■関連記事

マイナビバイトでは、座って働ける環境づくりを推進しています。

マイナビバイト|座ってイイッスPROJECT

マイナビバイト|~新しい未来をつくる~立って働くことが当たり前だった接客業務に「座って働く」新しい価値観を広めるプロジェクト

ナレビ|【お知らせ】「座ってイイッスPROJECT」マイナビバイトチェア、販売の申込を開始しました。

厚生労働省の「職場における労働衛生対策」としても紹介されました!

厚生労働省|立ち作業の負担軽減対策の取組事例紹介

求人広告でのアピール方法

求人広告において、求職者に対して職場の魅力を効果的に伝えることは非常に重要です。特に、求職者が職場理解を深め、安心して応募できるようにするためには、夏場の熱中症対策に関する情報をしっかりと記載することをおすすめします。具体的には、職場環境の改善や熱中症対策を行っていることを、画像や仕事内容、シフト、待遇欄などでアピールすることが効果的です。

以下のポイントを考慮しながら、求人広告を作成していきましょう。具体的な表現方法が思いつかない場合は、お気軽にマイナビバイトまでご相談ください。地域に根付いた営業スタッフが貴社の体制をヒアリングし、丁寧にサポートいたします。

マイナビバイトに問い合わせる(無料)

電話番号:0120-887-515(受付時間 9:30~18:00)

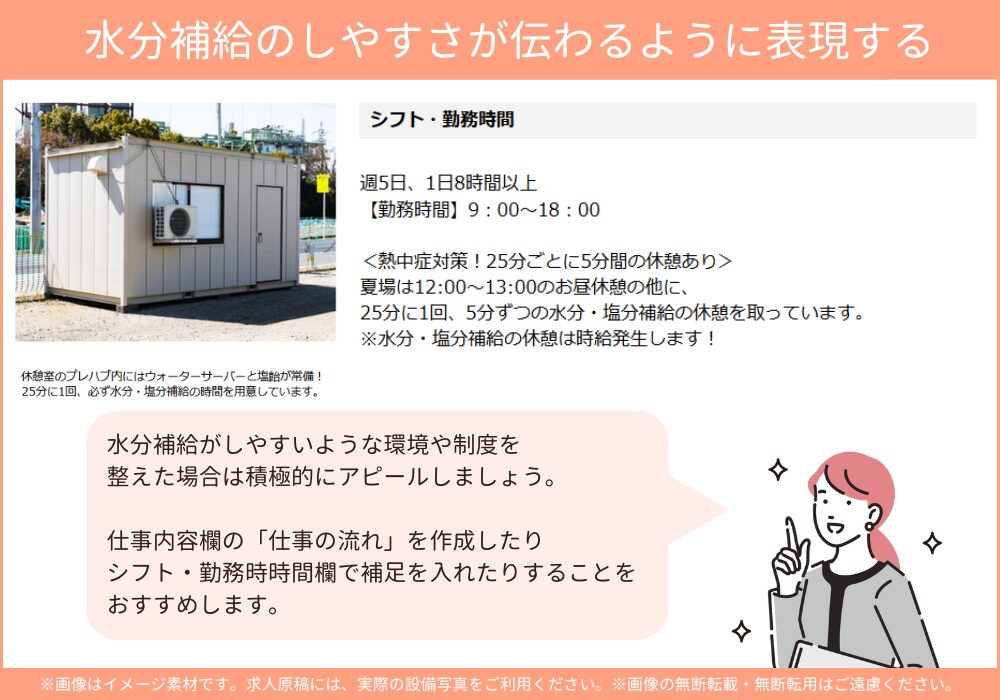

水分補給のしやすさが伝わるように表現する

夏場の熱中症対策として、すべての業種・職種に共通してアピールできる内容が「水分補給」です。水分補給のしやすさやその頻度について具体的に記載しましょう。

例えば、シフト欄に休憩の頻度を明記したり、仕事内容欄に1日の流れを記載したりすることで、求職者に具体的なイメージを伝えることができます。これにより、求職者は実際の職場環境を想像しやすくなり、応募へのハードルが下がります。

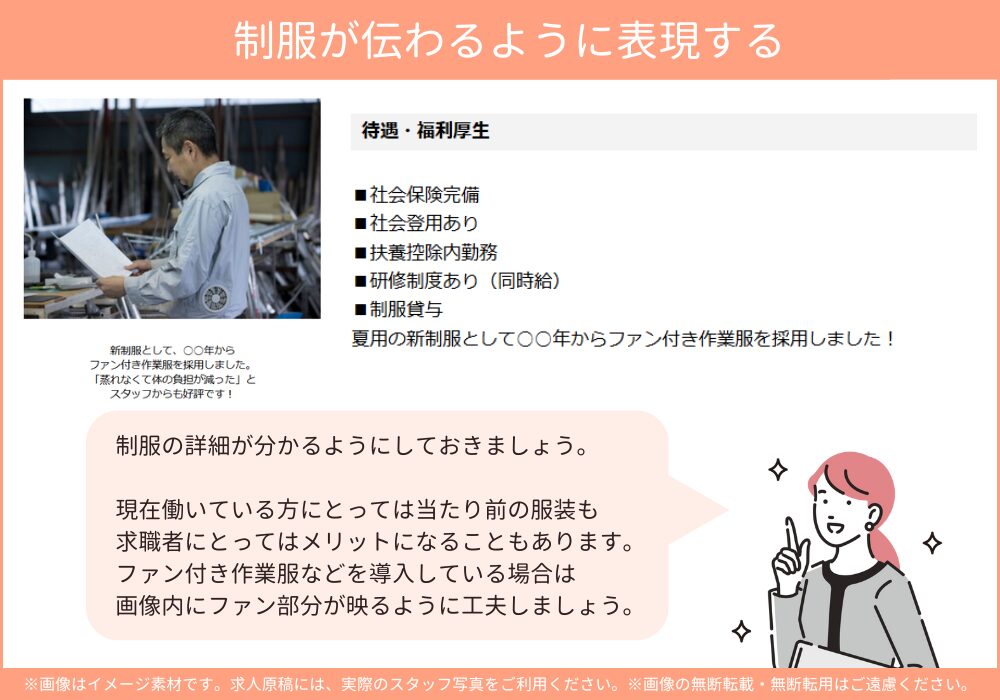

制服が伝わるように表現する

熱中症対策として「どのような服装で働くのか」も重要なポイントです。特に屋外作業の場合、直射日光を防ぐことができる服装や、体温を調整しやすい制服の情報は、求職者にとって大きな関心事です。

制服の画像を掲載することで、求職者がどのような服装で働くのかを視覚的に理解できるようにしましょう。また、ファン付き作業服など、体温調節しやすい服装を導入している場合は、積極的にアピールすることが重要です。

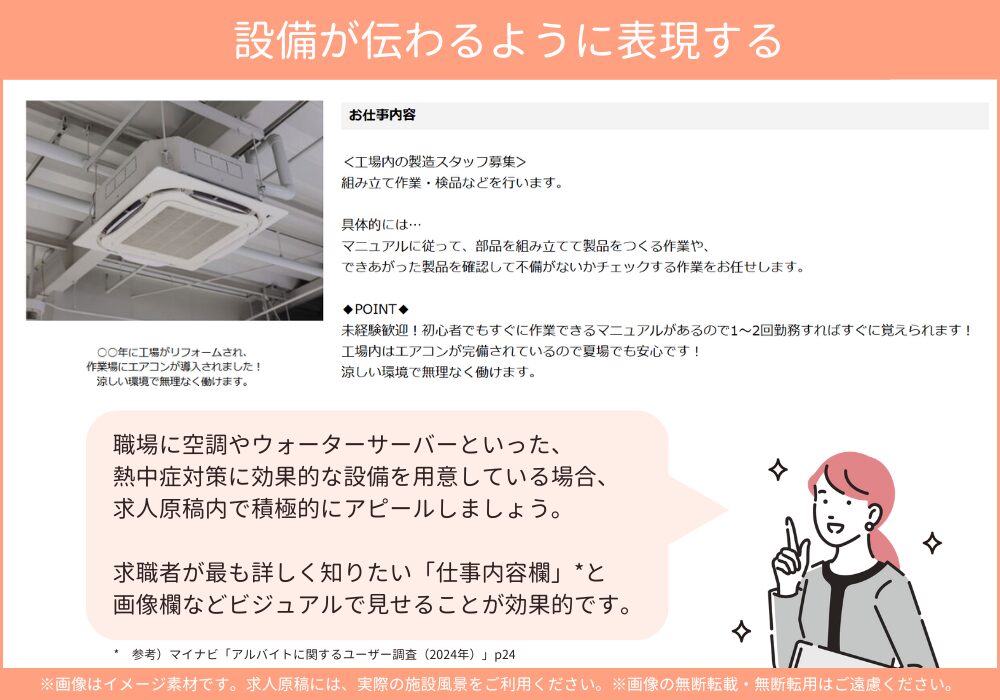

設備が伝わるように表現する

職場における快適な作業環境を提供するための設備についても、しっかりとアピールしましょう。例えば、簡易休憩場所を設置している場合や、ポータブルエアコンなどの空調設備が整っている場合は、その情報を求人広告に盛り込みます。

具体的には、事務所内の休憩場所に冷凍冷蔵庫を設置し、氷や塩飴を常備していること、さらに冷蔵庫には水や経口補水液を用意していることを明記することで、求職者に安心感を与えることができます。喉が渇く前に水分を摂るように指導し、こまめな水分補給を促進しているといった取り組みを行っている場合は、取り組み内容も強調しましょう。

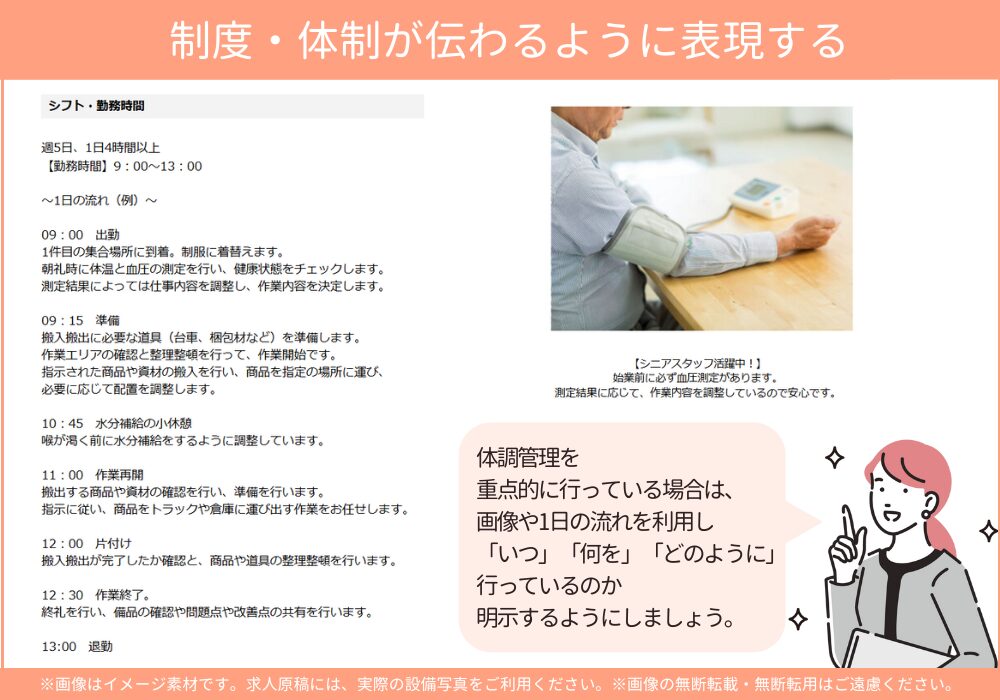

制度・体制が伝わるように表現する

会社の制度として体調管理を行っている場合も、積極的にアピールすることが効果的です。

例えば、出社した際に必ず体温や血圧を測定しているなど、具体的に「いつ」「何を」「どのように」行っているのかを分かりやすく伝えることが重要です。求職者が安心して応募できるように、1日の仕事の流れを記載することが効果的です。これにより、求職者は自分の働く姿を具体的にイメージしやすくなります。

求人広告は、求職者に対して企業の魅力を伝える重要なツールです。特に夏場の熱中症対策に関する情報をしっかりと盛り込むことで、求職者に安心感を与え、応募を促進することができます。水分補給のしやすさ、制服の情報、職場の設備、そして制度・体制の透明性を意識して、効果的な求人広告を作成しましょう。求職者が安心して応募できる環境を整えることが、採用の成功、ひいては企業の成長にもつながります。

まとめ

熱中症対策は、従業員の健康を守り、職場環境を改善するために欠かせない取り組みです。職場環境を整えることで、従業員満足度が向上し、優秀な人材の長期的な確保にもつながります。気候変動の影響は今後ますます大きくなることが予想されるため、熱中症対策に真剣に取り組むことは、企業の長期的な成功にとって必要不可欠といえるでしょう。

監修者情報

三菱ケミカル株式会社 産業医/日本産業衛生学会専門医・指導医

野﨑卓朗氏

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

産業医として活動する他、メンタルヘルス不調になった従業員が当たり前に活躍する会社「合同会社活躍研究所」の代表として、企業におけるメンタルヘルス支援の仕組み構築に携わる。さらに、日本産業ストレス学会 理事、日本産業精神保健学会編集員、厚労省委託事業「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト『こころの耳』」作業部会委員長なども務めている。

https://kyri.co.jp/

マイナビバイト掲載のご依頼や採用に関するお悩み、お気軽にご連絡ください!

「マイナビバイトの掲載料金が知りたい」「掲載の流れを知りたい」とお考えの採用担当者様は、ぜひ以下よりお問い合わせください。

マイナビバイトでは、求人掲載をお考えの方だけでなく、アルバイト・パート採用に関するお悩みをお持ちの方からのご相談も歓迎しております。私たちは、応募から採用・定着までをしっかり伴走し、貴社の課題解決に寄り添います。

マイナビバイトに問い合わせる(無料)

電話番号:0120-887-515(受付時間 9:30~18:00)

さらに、料金表・サービスの概要・掲載プラン・機能紹介などを詳しくまとめたサービス資料もご用意しています。

「まずは資料を見てみたい」という方は、下記リンクから無料でダウンロードいただけます。

マイナビバイトは、貴社の採用活動を全力でサポートいたします。ぜひこの機会にお問い合わせください。