SNSの発展により、新たに会社経営のリスクに挙げられることが多くなったいわゆる「バイトテロ」。

経済産業省がリリースした「コンビニ調査 2018」では、コンビニ経営者が感じるリスクとして「予期できないバイトテロ」という単語が挙げられているなど、ネットスラングの扱いから政策課題に格上げされた感があります。*1

一方で、言うまでもないことですがパート・アルバイト労働者は会社にとって貴重な労働力であり、その重要性は正社員と何ら変わりません。実際に、労働基準法は労働者を正社員・パート・アルバイトと言った形で区分をしていません。

企業で雇用される労働者は全て、同じ立場を保証されています。*2

しかしながら、厚生労働省もパート・アルバイトについては「職責などが正社員よりも緩やかに定められていることが多いようです」*2

と言及しているように、就業現場の実際は正社員に比べ、様々な意味で違う扱いを受けることが多いようです。

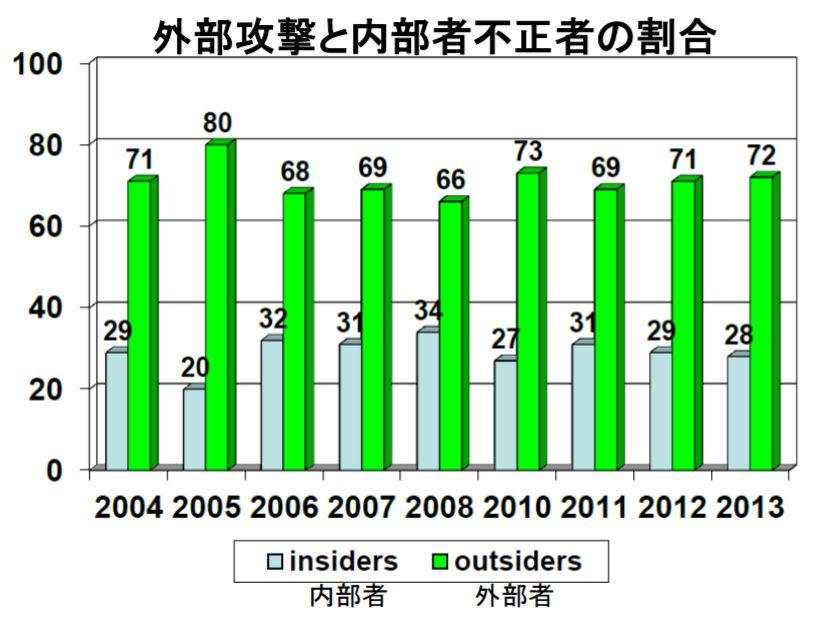

ここで一つ、興味深いデータをご覧下さい。

図1 独立行政法人 情報処理推進機構「内部不正の現状について~国内外の内部不正の動向~」https://www.ipa.go.jp/files/000041262.pdf 7P

この表は、米国におけるサイバー犯罪の内部者・部外者区分の傾向を表したものですが、サイバー犯罪と言えば外部からの攻撃だけだと思い込んでいる人も多いのではないでしょうか。少し古いデータではありますが、外部と内部の比率はきっちりと7:3という傾向が続いています。

更に特筆するべき点は、外部者と内部者の件数そのものは7:3であるにも関わらず、それぞれの総額が変わらないとレポートされていることです。

つまり個別の被害額で見ると、組織は外部からの攻撃よりも、内部からの攻撃の方でより大きなダメージを受けると言うことです。

場当たり的にサーバーに攻撃を仕掛けてくる攻撃者よりも、社内のことを良く知る関係者による情報の漏洩や不適切な行為の方が大きな被害になることは、容易に想像がつくのではないでしょうか。

言い換えれば、労働基準法が定めるように企業経営者・人事担当者は労働者を、雇用形態の別に関わらず等しく重視し、等しくリスク管理しなければならないということです。

「バイトテロ」という、どこか想定外のリスクというニュアンスが込められた単語が市民権を得ている事自体が、間違っていると言って良いかも知れません。

では実際問題として、企業経営者・人事担当者はどのようにして「バイトテロ」を防止する具体的な対策を立てる必要があるのでしょうか。

不祥事に責任を負うべきは誰なのか

「部長、1週間前に送ったメールはご覧いただいていますか?」

ある日、部下の一人がデスクまで抗議をしに来たことがありました。

彼女いわく、返事を催促するメールも出したのに、それでも私からのレスポンスがなく、我慢できずに直接催促に来たということのようです。

しかしながら、私の受信フォルダには彼女からの該当するメールはありません。

「何も来ていないようです。本当に送信できているか、もう一度送信済みフォルダを確認して貰えますか?」

「間違いなくしています。送信フォルダを何度も確認してから来ました。」

「わかりました。では時間ももったいないので、ここで用件を済ませてしまいましょう。」

始まりはこんな違和感からでしたが、やがて同じような出来事が社内で頻発しているという報告が寄せられるようになります。

さらに、私から経営トップに送った重要な連絡事項が届いてないという出来事もあり、異常事態の発生を確信した私は、サーバー管理を担当している社員にリクエストを出しました。

「メールサーバーに、外部から攻撃を受けている可能性があります。なにかの映画のようなことを言うようですが、ここ1ヶ月のメールサーバーへのアクセス履歴を全て出して下さい。」

「そんなことありえますか?誰がそんなことするんですか?」

「わかりません。ただ、出したはずのメールが届いていない事象が頻発しているのは事実です。サーバーへのアクセス履歴を全て、CSVで出力して私に送って下さい。」

正直、この段階ではまだ私自身、「人を疑いすぎるにも程がある」というくらいの感覚です。

さらに、その疑いを元に実際に部下を動かすというのも、なかなか勇気のいることです。

少し気後れがしないわけではありませんでしたが、本格的な調査に入ることにしました。

幸い、セキュリティには気を使っている「つもり」であった会社なので、記録に残るIPアドレスはほぼ全てが社内のものであり、無数のIPを調べ上げるような労力は必要ありません。

そしてその中で、少数ながら社外からと思われるアクセス履歴を発見しました。

そして、IPアドレスから逆引きすると、それは同業他社のものであることが判明します。

その会社は、3ヶ月ほど前に会社を辞めた山本くん(仮)の再就職先でした。彼は管理部の社員だったので、全社員のメールアドレス・パスワードを入手できる立場でした。状況は明らかにクロだと、断言して良いでしょう。

そして、経営トップにこの客観的な事実を伝えたところ

「すぐに刑事告訴の準備をしてくれ!」とまで怒り心頭でしたが、

「ちょっと待って下さい。お気持ちはわかりますが、いったんこの件を私に預けてもらえませんか?」

と、善後策を考えるべきだと進言します。

そして迷った挙げ句、その日のうちに山本くんに電話をすることにしました。

「桃野さんですか?お久しぶりです!」

電話に出た山本くんは、離職前に挨拶に来てくれた時のまま変わりません。

「山本くんか、元気で頑張ってるか?」

「はい、新しい会社は最高です。桃野さんも早く、あんなクソ会社辞めたら良いのに。」

「ははは・・・ところでな。今日は山本くんに少し厳しい話をしなければダメなんだわ。」

「・・・なんですか?」

「山本くん、ウチのサーバーに不正アクセスしてるね?」

「・・・なんのことですか?」

「記憶にないなら、聞き流してくれ。ただ、1ヶ月ほど前から誰かがウチのメールサーバーからメールを抜いている。経営トップは刑事告訴すると言っているが、俺はそんなことしたくない。山本くんじゃないと言うなら、調査の限界なので警察に任せることになると思う。」

「・・・どんな罪になるんですか?」

彼はすぐに諦め、自分がしたことを正直に話し始め、結局、一連の騒動は全て山本くんの“犯行”であることが判明します。

しかしこの件では、アクセス元が同業他社の社内からということもあり、お目溢しなどできません。

「君のしたことは、今の会社の業務としてやったこととみなされます。刑事告訴は避けられない行為ですが、繰り返しますがそこまでのことはしたくありません。」

「どうしたら良いんでしょう・・・」

「会社の上司に自分のしたことを報告し、すぐに上司を伴ってウチに来て下さい。できますね?」

「そうすれば、許してくれるんですか?」

「約束はできません。ただ、いま山本くんができる最善の策は、それしかないと思います。」

「・・・わかりました」

そして数日後、彼は上司に伴われ小さくなりながら謝罪に来ましたが、会社は彼を解雇し、社長名の謝罪文を入れ「解決金」を支払うという条件で、和解を申し入れてきました。

経営トップはそれを受け入れ、刑事告訴しないことになりましたが、それでも怒りは収まりません。

ミーティング後、

「なんで、勝手に山本に連絡をとったんだ!」

と、私にも怒りの矛先を向けてきます。

私はシンプルに、

「こんな事ができる余地を山本に残していたのは、会社の責任です。山本も悪いかも知れませんが、一番悪いのはこのようなことができる仕組みを許していた会社の方です。ですので、担当取締役の職責で山本に連絡し、自発的なけじめをつけさせるべきであると判断しました。」

と回答しました。

結局のところ、会社が「事故」に遭えば、交通事故がそうであるように一方的に損をするものです。

であれば、事故が再発しないように仕組みを改めること以上の善後策はありません。

スタンドプレーは大いに反省しますが、採りうるべき一つの答えであったのかと今も考えています。

「バイトテロ」はいつでも発生する前提の仕組みづくりを

バイトテロと言う言葉を少し広義に解釈すると、「責任感が十分ではない社員による不適切な行為」と言い換えても良いかも知れません。

しかし、責任感を持って仕事に臨めるかどうかは、就業する本人に全ての責任を担わせるようなものではありません。

やり甲斐や条件など、本人の希望に完全にマッチするような仕事を提供することは困難であることを考えれば、「社員の責任感の有無は会社の責任」であると考えて、現実に対処したほうが現実的だからです。

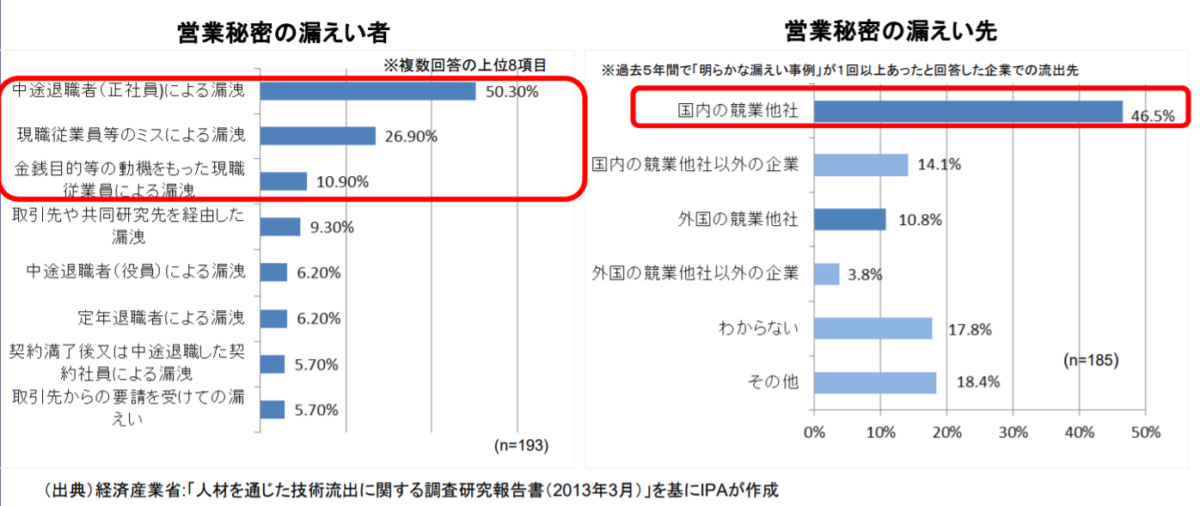

ここで一つ、興味深いデータをご覧下さい。

図2 独立行政法人 情報処理推進機構「内部不正の現状について~国内外の内部不正の動向~」https://www.ipa.go.jp/files/000041262.pdf 17P

こちらは日本国内で調査された、情報漏えいに関する企業担当者への実地調査です。

ご覧頂ければ明らかですが、営業秘密の漏洩の多くは、決して「スーパーハッカー」による攻撃ではなく、「なんらかの不満を持つ社員」による“犯行”であり、なおかつ多数を占める流出先は同業他社です。

日本企業の良さでもある「性善説」は、確かにメリットの多さも無視できません。

しかしそれは、「やろうと思えば悪いことができる」という環境の存在を許している考え方と言い換えても良いでしょう。

にも関わらず、いざ内部不正が発生すれば「裏切られた」と考え、その責任の全てを社員個人に担わせるのは、企業として正しい姿と言えるのかどうか。

損害のすべてを回収できないという現実的な問題とも併せて考えれば、「悪いことができない仕組みづくり」こそが、企業経営者と人事担当者の一番の優しさであると思いますが、いかがでしょうか。

合わせてこちらの関連記事もご覧ください。

*1 経済産業省 消費・流通政策課「コンビニ調査 2018」P4

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/convenience20190326.pdf

*2 厚生労働省 東京労働局「しっかりマスター 労働基準法」1P

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/part.pdf

【著者】

桃野泰徳(ももの・やすのり)

1973年滋賀県生まれ。

大和証券を経て、いくつかのベンチャー企業でCFOを歴任し独立。

個人ブログでは月間80万PVの読者を持つなど、経営者層を中心に人気を集める。

マイナビバイト掲載のご依頼や採用に関するお悩み、お気軽にご連絡ください!

「マイナビバイトの掲載料金が知りたい」「掲載の流れを知りたい」とお考えの採用担当者様は、ぜひ以下よりお問い合わせください。

マイナビバイトでは、求人掲載をお考えの方だけでなく、アルバイト・パート採用に関するお悩みをお持ちの方からのご相談も歓迎しております。私たちは、応募から採用・定着までをしっかり伴走し、貴社の課題解決に寄り添います。

マイナビバイトに問い合わせる(無料)

電話番号:0120-887-515(受付時間 9:30~18:00)

さらに、料金表・サービスの概要・掲載プラン・機能紹介などを詳しくまとめたサービス資料もご用意しています。

「まずは資料を見てみたい」という方は、下記リンクから無料でダウンロードいただけます。

マイナビバイトは、貴社の採用活動を全力でサポートいたします。ぜひこの機会にお問い合わせください。