「このまま企業のデジタルトランスフォーメーション(=DX)が進まなければ、2025年以降、日本は最大で年間12兆円の経済損失を出す」。

経済産業省が日本企業のデジタル化についてまとめた「DXレポート」の内容は「2025年の崖問題」と呼ばれています。

これは大企業だけの問題ではなく、それぞれの企業が対策を取らなければ、いずれビジネスの世界から完全に振り落とされてしまうという警告でもあります。

デジタルの必要性を理解している経営者は比較的多いのですが、単に「業務をデジタル化」するだけでは乗り越えられないのがこの問題です。

ある心構えが必要です。

目次

「2025年の崖」問題とは?大企業だけの問題ではない

「DXレポート」は経済産業省が2018年に公表したものですが、衝撃をもって受け止められています。

レポートの中で経済産業省が指摘する日本企業の現状はこのようなものです。

・多くの経営者が DX の必要性を認識し、DX を進めるべく、デジタル部門を設置する等の取組が見られる。

・ある程度の投資は行われるものの実際のビジネス変革には繋がっていない状況が多くの企業に見られると考えられる。

・部署ごとに違う形でデータが管理されている、など既存システムが複雑化

・経営者がDXを望んでも、現場サイドの抵抗も大きい

そして、こうした課題を克服できない場合、

・データを活用しきれずデジタル競争の敗者に

・システムの維持管理費が高額化

・保守運用の担い手不足でサーバーセキュリティや事故、災害によるシステムトラブルやデータ滅失などのリスクの高まり

などの問題が加速度的に生じる事態になり、2025年以降、現在の3倍にあたる年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるというものです。

経済産業省・中小企業庁は2018年7月に専門のプロジェクトを発足したところですが、新型コロナウイルスのパンデミックでDXの必要性はさらに大きくなりました。

非対面・非接触が浸透し始め、これまで以上に事業全体のデジタル化が迫られるようになっています。

実際、筆者の知人が経営する通販システム会社にも、幅広い業種の企業からコロナ以降問い合わせが増えているということです。

また、詳しくは後述しますが、経済産業省のIT補助金事業についても知っている経営者が多く、補助金についても問い合わせがあるということです。

ただ、「デジタル化は進めている」と胸を張る企業もあるかも知れませんが、ここで気を付けたいのは「DX」は単なる「デジタル化」とは定義が異なるという点です。

ここを見落としてしまうと、デジタルに対する投資が丸ごと無駄になってしまう可能性すらあります。

単なる業務効率化は「DX」とは呼べない

経産相の「DXレポート」では、DXの定義について次のように紹介しています。

企業が外部エコシステム(顧客、市場)の破壊的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネス・モデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること

<引用:「DXレポート」経済産業省、下線は筆者追加>

https://www.meti.go.jp/press/2018/09/20180907010/20180907010-3.pdf p3

やや難しい言い回しではありますが、デジタル化であっても、顧客に新しいサービスや利便性を提供することが目的だということです。

あくまで「顧客目線」のデジタル化こそが「DX」であるという姿勢です。

ここで、「DX」の成功例を紹介しましょう。

筆者が知る衣料品の通信販売企業は、インターネット上に多数の店舗を設けています。

ある商品のヒットをきっかけに店舗数を拡大するにあたって、システムを入れ替え多くの業務をデジタル化しました。

まずは受注データの活用です。

それまでは受注データが店舗ごとに社内に蓄積してしまい、社内の作業が複雑化、かつ受注管理ができなくなっていました。

これを、全ての店舗データを一括管理できるシステムに変更したことでビジネスが大きく変わったのです。

まず、社内業務がスムーズになったのは当然のことですが、カギになるのはその先のデジタル化です。

買い物客がどの店舗を利用しても顧客データが一か所に集まってくるので、全ての利用客の特性を掴みやすく、タイムセールが効果的になるのです。

また、どの決済方法が人気なのか、増えているのかを把握しやすいため、人気の決済方法を使いやすくすることで、顧客目線のサービスが可能になったといいます。

極めつけは、新型コロナウイルスの流行で、全国でマスクが手に入りにくくなっている時期のことでした。

この企業は衣料品の輸入を行っているため、海外からマスクを手に入れられる環境にあったのです。

そのため、これまでに多く買い物をしてくれている顧客のデータだけを取り出し、マスクを無料で郵送するというサービスに踏み切りました。

もちろん大好評でした。

この会社の場合、利用金額も住所も全て一元的に顧客管理ができており、好きな条件でデータ検索できるシステムを導入したことで、こうしたサービスが可能になっています。

まさに、DXが示す「顧客エクスペリエンスの変革」を起こしたのです。

例えば、受注管理をデータの手入力で行っているやり方の企業には、こうしたサービスは難しいでしょう。

あるいは、データの取り込みだけをデジタル化しても、このようには行きません。

データが統合されて初めて成り立つサービスだからです。

「好きな決済方法を選びやすい」

「自分の利用しやすいタイミングでセールをやっている」

さらには、

「いつも買い物をしていたら、その会社から困った時にマスクが送られてきて助かった」

ライバル社にこのようなデジタルサービスを実施されてしまうと、自社がどんどん不利になっていくのは明白です。

また、この会社はシステム会社と相談を繰り返し、新しい作戦を考え続けています。

業務が効率化された分、「新しいことを考える」余裕ができたのです。

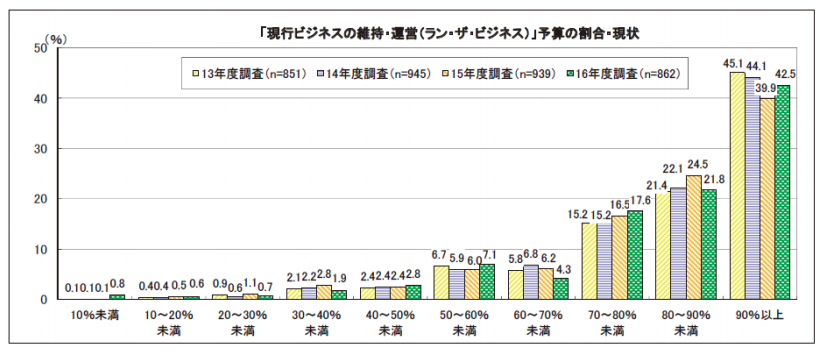

実際、IT予算の9割以上が「ラン・ザ・ビジネス」=現在の業務を維持するだけのために使われてしまっている企業が4割にのぼっています(図1)。

図1 現行ビジネスの維持に使われる予算の割合(出所:「DXレポート」経済産業省)

https://www.meti.go.jp/press/2018/09/20180907010/20180907010-3.pdf p13

デジタルを「使いこなしている」企業がその余力で新しいビジネスの模索に投資できる一方、現状維持のために多くの予算を割かれている企業は新しいビジネスに着手しづらくなってしまいます。

このようにして、発展する企業とそうでない企業の差がどんどん広がっていくのです。

利用したいIT補助金

実際、経済産業省がDXレポートの中で強調しているのは、「データの活用ができないことでデジタル市場の敗者になる」ことです。

上述の企業のように、「データが売り上げや企業価値を作る」時代になりつつあるからです。

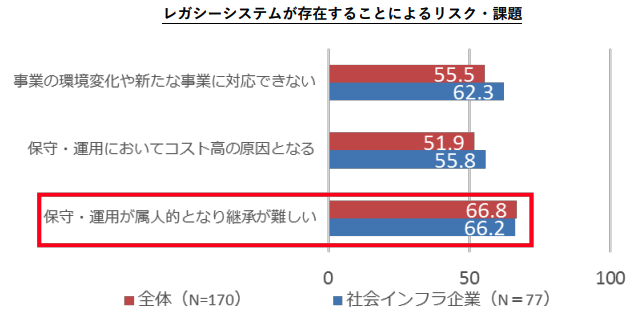

また、DXレポートが指摘するもう一つの問題点は、「古いシステムを使い続けることのリスク」です。

いわゆる「レガシーシステム」は、古いプログラミング言語で構成されたものが少なくありません。

よって、トラブルが起きた時に対応できる人がいずれ一斉に退職する時期が来ます。

実際、現在のシステムを今後維持することが困難だと考えている企業は多数にのぼります(図2)。

図2 レガシーシステムの保守運用について(出所:「DXレポート」経済産業省)

https://www.meti.go.jp/press/2018/09/20180907010/20180907010-3.pdf p10

そこで経済産業省もDX普及に本腰を入れています。

その目玉とも言えるのが「IT導入補助金」の制度です。

中小企業・自営業者を対象に、ITツール導入費用の半分、最大で450万円を補助するというものです。

新型コロナウイルスで多くの業務がリモート化、あるいは顧客対応の非対面・非接触を強いられるようになったこともあり、内容は拡充されています。

人手不足への備えとしても

デジタル化となると、「仕事のやり方が変わるのが嫌」という抵抗がほぼ確実にあるでしょう。

あるいは、経営者として「まだ使えるし、業務はやれているから大丈夫」と考えてしまうこともあるかもしれません。

しかし、DXレポートの公表とIT補助金の度重なる延長からすると、経済産業省の本気度がうかがえます。

また、データを従業員全員がわかりやすく共有できることには「人手不足への対応」という意義もあります。

「あの人にしかわからない」「あの人に聞かないとわからない」ような属人的な業務が減ることで、業務は効率化されます。

いま、

・担当によって違うソフトで仕事をしている

・何かあるごとに「誰かわかる人いないか?」と社内を探さなければならない

・結局、人間にたずねないとわからないことが多く、そのたびに業務が止まる

このような状況がある企業は、すぐにでも取り組む必要があります。

システムとは永遠に使えるものではありません。

どこかの段階で「腹を括って」、多少の抵抗があっても経営者が判断を下さなければならない時に来ています。

そして「デジタルを使って何をしたいのか」という「会社の戦略」も同時に練り直さなければなりません。

IT補助金特設サイト:https://www.it-hojo.jp/

<清水 沙矢香>

2002年京都大学理学部卒業後、TBS報道記者として勤務。

社会部記者として事件・事故、科学・教育行政その後、経済部記者として主に世界情勢とマーケットの関係を研究。欧米、アジアなどでの取材にもあたる。

ライターに転向して以降は、各種統計の分析や各種ヒアリングを通じて、多岐に渡る分野を横断的に見渡す視点からの社会調査を行っている。

Twitter:@M6Sayaka

マイナビバイト掲載のご依頼や採用に関するお悩み、お気軽にご連絡ください!

「マイナビバイトの掲載料金が知りたい」「掲載の流れを知りたい」とお考えの採用担当者様は、ぜひ以下よりお問い合わせください。

マイナビバイトでは、求人掲載をお考えの方だけでなく、アルバイト・パート採用に関するお悩みをお持ちの方からのご相談も歓迎しております。私たちは、応募から採用・定着までをしっかり伴走し、貴社の課題解決に寄り添います。

マイナビバイトに問い合わせる(無料)

電話番号:0120-887-515(受付時間 9:30~18:00)

さらに、料金表・サービスの概要・掲載プラン・機能紹介などを詳しくまとめたサービス資料もご用意しています。

「まずは資料を見てみたい」という方は、下記リンクから無料でダウンロードいただけます。

マイナビバイトは、貴社の採用活動を全力でサポートいたします。ぜひこの機会にお問い合わせください。